災害を知る

災害はいつ起こるか分かりません。

だからこそ、日頃の備えが必要です。

東日本大震災

マグニチュード9.1の地震により、

アイリスオーヤマは大きな被害を受けました。

被災直後の

アイリスオーヤマ角田I.T.P

四季豊かな日本にとって、自然災害は切り離せない事象です。

変化し続ける環境の中で、これは「自分の身に起こりうること」として

常に意識しなくてはなりません。

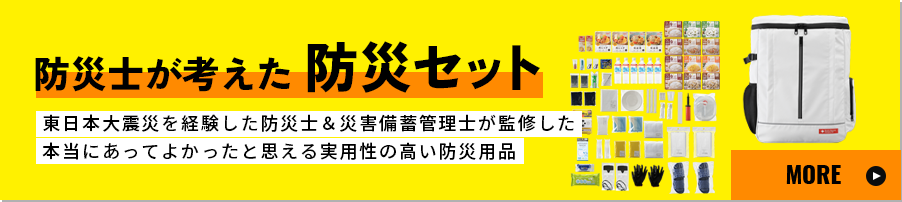

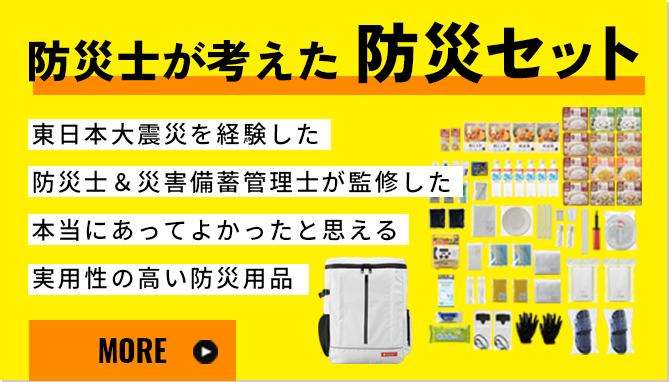

アイリスオーヤマは東日本大震災での被災経験をきっかけに

災害・社会情勢に応じた防災用品のあり方を創造しています。

今一度、

ご家庭の防災を見直しませんか?

災害を振り返る

1995年1月

阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)

平成7年1月17日5時46分、淡路島北部の北緯34度36分、東経135度02分、深さ16kmを震源とするマグニチュード7.3の地震が発生し、死者6,434名、行方不明者3名、負傷者43,792名の人的被害が生じた。

施設や交通機関等の被害については、住居は全壊が約10万5,000棟、半壊が約14万4,000棟にものぼり、交通関係では、港湾関係で埠頭の沈下、鉄道関係で山陽新幹線の高架橋等の倒壊・落橋による不通を含むJR西日本等合計13社において不通となった。道路関係は、高速自動車国道、阪神高速道路等の27路線36区間が通行止めになった。

ライフラインにおいては、水道で約123万戸の断水、下水道で8処理場の処理能力に影響が生じた。工業用水道は最大時で289社の受水企業が断水した。停電は地震直後、約260万戸で発生。都市ガスは大阪ガス(株)管内で約86万戸の供給が停止し、加入電話は交換設備の障害により約29万件、家屋の倒壊、ケーブルの焼失等によって約19万3,000件の障害が発生した。

「阪神・淡路大震災教訓情報資料集阪神・淡路大震災の概要」(内閣府) (http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/ hanshin_awaji/earthquake/index.html) を加工して作成

2011年3月

東日本大震災

平成23年3月11日14時46分、三陸沖の宮城県牡鹿半島の東南東130km付近、深さ24kmを震源とするマグニチュード9.0の地震が発生した。震源域は岩手県沖から茨城県沖まで及び、長さ約450km、幅約200kmの断層が3分程度にわたり破壊されたものと考えられている。そのため、広範囲に揺れが観測された上、大津波が発生し、被害は広域にわたった。この災害による人的被害は、死者・行方不明者は12都道県でみられ、死者1万5,859人、行方不明者3,021人(平成24年5月30日警察庁発表)となった。

大津波は岩手、宮城、福島県を中心とした太平洋沿岸部で起こった。各地を襲った津波の高さは、福島県相馬では9.3m 以上、岩手県宮古で8.5m 以上、大船渡で8.0m以上、宮城県石巻市鮎川で7.6m以上などが観測(気象庁検潮所)されたほか、宮城県女川漁港で14.8mの津波痕跡も確認(港湾空港技術研究所)されている。

住居についても、全壊は10都道県で約13万棟、半壊は13都道県で約26万棟となる大きな被害が生じた。農地被害においては、約2万4,000haに及ぶ農地が流失・冠水し、広域にわたりがれきやヘドロが堆積し、塩水が浸入した。さらに、内陸部を中心に広範囲な農地において地盤沈下や液状化が生じた。

液状化被害においては、国土交通省の調査(平成23年9月27日時点)によれば、東北から関東にかけた9都県で約2万7,000件の液状化による宅地被害が起こり、液状化の被害が大きかった地域においては、電柱等の沈下や傾倒、下水道等の地下構造物の損壊、マンホールの抜け上がり等の被害が発生した。

震度6弱以上を観測した8県では、352市町村のうち237市町村の庁舎が被災した。これにより、災害応急対策活動への支障(支援物資の配給等)や、住民基本台帳等のデータ紛失、 行政サービスへの支障(義援金の配給等)等が発生した。土砂災害は、平成24年6月4日時点で土石流等13件、地すべり29件、崖崩れ97件及び集落雪崩2件の合計141件が発生し、死者は19人となっている。令和3年7月8日時点でも未だ、応急仮設住宅及びそれ以外の賃貸住宅等にて16,746名の被災者が生活をしている。

「平成24年版防災白書」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h24/ bousai2012/html/honbun/index.htm) 「特集 東日本大震災」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/kohou/ kouhoubousai/h23/63/special_01.html) 「全国の避難者数」(復興庁:令和3年7月30日発表)https://www.reconstruction.go.jp/topics/ /main-cat2/sub-cat2-1/20210810_kouhou1.pdf) を加工して作成

2016年4月

熊本地震

平成28年4月14日21時26分、熊本県熊本地方においてマグニチュード6.5の地震が発生、最大震度7を観測した。また16日1時25分にはマグニチュード7.3の地震が発生し、益城町で最大震度7、熊本県を中心にその他九州地方の各県でも強い揺れを観測した。本災害で死者273名、負傷者2,809名の人的被害が生じた。

施設の被害について、住居は全壊が約8,667棟、半壊が34,719棟にのぼり、交通網も道路・鉄道・空路が一時不通となった。ライフラインにおいては、最大約45万戸の断水、約48万戸の停電、約11万戸のガスの供給停止が発生した。

「熊本県熊本地方を震源とする地震に係る被害状況等について」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/updates/h280414jishin/index.html) 「特集1 平成28年熊本地震」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h28/83/special_01.html) を加工して作成

2018年7月

豪雨(西日本地域)

平成30年6月28日以降北日本に停滞していた前線と台風第 7 号の影響により、日本付近に暖かく非常に湿った空気が供給され続け、 西日本を中心に広い範囲で記録的な大雨となった。

6月28日から7月8日にかけての総雨量は、四国地方で 1,800 ミリ、東海地方で 1,200 ミリを超えるなど、7月の月降水量平年値の 2~4倍となった地域もあり、中国地方、近畿地方などの多くの地点で48 時間雨量、72 時間雨量などが観測史上 1 位となった。

死者237名、行方不明者8名、432名の人的被害が生じたほか、ライフラインにおいては、最大75,300戸が停電となった。

「平成30年7月豪雨による被害状況等について」(内閣府) (http://www.bousai.go.jp/updates/h30typhoon7/index.html)を加工して作成

2018年9月

台風21号

平成30年9月4日12 時頃、非常に強い勢力の台風が徳島県に上陸したあと、速度を上げながら近畿地方を縦断した。その後、日本海を北上し、9 月 5 日 9 時に間宮海峡で温帯低気圧に変わった。

台風の接近・通過に伴って、西日本から北日本にかけて非常に強い風が吹き、非常に激しい雨が降った。特に四国や近畿地方では、猛烈な風が吹き、1時間における最大降水量92ミリ(高知県安芸郡)を記録した。さらに、ライフライン被害は停電のほか、16,490戸に対し断水が発生した。

「平成30年台風第21号に係る被害状況等について」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/updates/h30typhoon21/index.html) を加工して作成

2018年9月

北海道胆振東部地震

平成30年9月6日3時7分、北海道胆振(いぶり)地方中東部においてマグニチュード6.7の地震が発生。厚真町(あつまちょう)で震度7、安平町(あびらちょう)とむかわ町で震度6強、札幌市東区で震度6弱を観測したほか、北海道から中部地方の一部にかけて広い範囲において震度6弱から1を観測した。人的被害は死者42名、負傷者762名となり、多く死者を出した原因は土砂災害(がけ崩れや土石流等)によるものだった。主に厚真町で山腹から大規模に土砂が崩れたことにより、民家において多数の死者と負傷者が発生した。

住居被害については、震源地周辺や人口が多い札幌市を中心に全壊が462棟、半壊が1,570棟であった。地震の影響で札幌市内の各地で多数の水道管の破裂や地盤沈下が発生し、特に札幌市南東部の丘陵地帯に位置する清田区等の住宅街で数十の民家が損壊した。とりわけ同区内の里塚地区は火山灰質の砂質土により谷を埋め立てた盛土造成地で、台風第21号の影響により地下水位が高かったため、地震動により地下水位以下の土の層が液状化し、標高の低い箇所から噴出したことから住宅被害が大きかった。

ライフラインにおいては、道内全域において最大約2,950,000戸が停電し、ブラックアウトから概ね全域に供給できるまで45時間程度を要した。また、水道管破裂の影響等により道内44市町村において最大約68,000戸の断水が発生した。

「令和元年版 防災白書」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h31/honbun/0b_1s_01_04.html)より加工して作成

2020年7月

豪雨(九州・東海・東北地方ほか)

令和2年7月、活発化した前線によって西日本や東日本で大雨を観測した。特に九州では4日から7日は記録的な大雨となった。また、岐阜県周辺では6日から激しい雨が断続的に降り、7日から8日にかけて記録的な大雨となった。気象庁は、熊本県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、長崎県、岐阜県、長野県の2,000ミリを超えたところがあり、九州南部、九州北部地方、東海地方、及び東北地方の多くの地点で、24、48、72 時間降水量が観測史上 1 位の値を超えた。

「令和2年7月豪雨による被害状況等について」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/updates/r2_07ooame/index.html)より 加工して作成

2021年1月

豪雪(北日本・西日本日本海側)

令和3年1月7日~11日にかけて、北日本から西日本にかけての日本海側を中心に断続的に強い雪が降り、普段雪の少ない九州や四国などでも積雪となったところがあった。北陸地方を中心に 7 日から 9 日にかけて発達した雪雲が流れ込み続けたため、3 時間に 20 センチを超える顕著な降雪量を観測した。新潟県高田では 9 日に 24 時間降雪量 103 センチを観測し、観測史上 1 位の記録を更新した。

人的被害においては、新潟県国道8号をはじめとした立往生が発生したほか、富山県、福井県、岐阜県において合計815名が孤立した。

「1月7日からの大雪等による被害状況等について」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/updates/r3oyuki01/index.html)より加工して作成

2021年2月

福島県沖地震

令和3年2月13日23時07分、福島県沖においてマグニチュード7.3の地震が発生。震源の深さは55km。最大震度6強だった。

ライフラインにおいて東京電力管内及び東北電力管内で最大950,000戸が停電し、26,562戸が断水の被害にあった。

「福島県沖を震源とする地震に係る被害状況等について」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/updates/r3fukushima_eq_0213/index.html)より加工して作成

2021年7月

豪雨(西日本・東日本地域)

令和3年、6月末から7月にかけて記録的な大雨が観測された。7月2日から3日にかけては、東海地方から関東地方南部を中心に断続的に雨が降り、静岡県の複数の地点で72時間降水量の観測史上1位の値を更新した。断続的な大雨は続き、7月12日は全国的に広く大雨が降り、青森県、三重県、島根県や鳥取県で1時間降水量の観測史上1位の値を更新するなど記録的な大雨となった。

被害としては、土砂災害発生件数が263件にのぼり、死者22名、行方不明者5名の人的被害が発生した。また住居は133戸が全壊、26戸が一部損壊となった。

「令和3年7月1日からの大雨による土砂災害発生状況」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/river/sabo/jirei/r3dosha/r3_0701ooame.html)「令和3年7月1日からの大雨による被害状況等について」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/saigai/saigai_210703.html)より加工して作成

災害を振り返る

一覧に戻る

1995年1月

阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)

平成7年1月17日5時46分、淡路島北部の北緯34度36分、東経135度02分、深さ16kmを震源とするマグニチュード7.3の地震が発生し、死者6,434名、行方不明者3名、負傷者43,792名の人的被害が生じた。

施設や交通機関等の被害については、住居は全壊が約10万5,000棟、半壊が約14万4,000棟にものぼり、交通関係では、港湾関係で埠頭の沈下、鉄道関係で山陽新幹線の高架橋等の倒壊・落橋による不通を含むJR西日本等合計13社において不通となった。道路関係は、高速自動車国道、阪神高速道路等の27路線36区間が通行止めになった。

ライフラインにおいては、水道で約123万戸の断水、下水道で8処理場の処理能力に影響が生じた。工業用水道は最大時で289社の受水企業が断水した。停電は地震直後、約260万戸で発生。都市ガスは大阪ガス(株)管内で約86万戸の供給が停止し、加入電話は交換設備の障害により約29万件、家屋の倒壊、ケーブルの焼失等によって約19万3,000件の障害が発生した。

「阪神・淡路大震災教訓情報資料集阪神・淡路大震災の概要」(内閣府) (http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/ hanshin_awaji/earthquake/index.html) を加工して作成

2011年3月

東日本大震災

平成23年3月11日14時46分、三陸沖の宮城県牡鹿半島の東南東130km付近、深さ24kmを震源とするマグニチュード9.0の地震が発生した。震源域は岩手県沖から茨城県沖まで及び、長さ約450km、幅約200kmの断層が3分程度にわたり破壊されたものと考えられている。そのため、広範囲に揺れが観測された上、大津波が発生し、被害は広域にわたった。この災害による人的被害は、死者・行方不明者は12都道県でみられ、死者1万5,859人、行方不明者3,021人(平成24年5月30日警察庁発表)となった。

大津波は岩手、宮城、福島県を中心とした太平洋沿岸部で起こった。各地を襲った津波の高さは、福島県相馬では9.3m 以上、岩手県宮古で8.5m 以上、大船渡で8.0m以上、宮城県石巻市鮎川で7.6m以上などが観測(気象庁検潮所)されたほか、宮城県女川漁港で14.8mの津波痕跡も確認(港湾空港技術研究所)されている。

住居についても、全壊は10都道県で約13万棟、半壊は13都道県で約26万棟となる大きな被害が生じた。農地被害においては、約2万4,000haに及ぶ農地が流失・冠水し、広域にわたりがれきやヘドロが堆積し、塩水が浸入した。さらに、内陸部を中心に広範囲な農地において地盤沈下や液状化が生じた。

液状化被害においては、国土交通省の調査(平成23年9月27日時点)によれば、東北から関東にかけた9都県で約2万7,000件の液状化による宅地被害が起こり、液状化の被害が大きかった地域においては、電柱等の沈下や傾倒、下水道等の地下構造物の損壊、マンホールの抜け上がり等の被害が発生した。

震度6弱以上を観測した8県では、352市町村のうち237市町村の庁舎が被災した。これにより、災害応急対策活動への支障(支援物資の配給等)や、住民基本台帳等のデータ紛失、 行政サービスへの支障(義援金の配給等)等が発生した。土砂災害は、平成24年6月4日時点で土石流等13件、地すべり29件、崖崩れ97件及び集落雪崩2件の合計141件が発生し、死者は19人となっている。令和3年7月8日時点でも未だ、応急仮設住宅及びそれ以外の賃貸住宅等にて16,746名の被災者が生活をしている。

「平成24年版防災白書」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h24/ bousai2012/html/honbun/index.htm) 「特集 東日本大震災」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/kohou/ kouhoubousai/h23/63/special_01.html) 「全国の避難者数」(復興庁:令和3年7月30日発表)https://www.reconstruction.go.jp/topics/ /main-cat2/sub-cat2-1/20210810_kouhou1.pdf) を加工して作成

2016年4月

熊本地震

平成28年4月14日21時26分、熊本県熊本地方においてマグニチュード6.5の地震が発生、最大震度7を観測した。また16日1時25分にはマグニチュード7.3の地震が発生し、益城町で最大震度7、熊本県を中心にその他九州地方の各県でも強い揺れを観測した。本災害で死者273名、負傷者2,809名の人的被害が生じた。

施設の被害について、住居は全壊が約8,667棟、半壊が34,719棟にのぼり、交通網も道路・鉄道・空路が一時不通となった。ライフラインにおいては、最大約45万戸の断水、約48万戸の停電、約11万戸のガスの供給停止が発生した。

「熊本県熊本地方を震源とする地震に係る被害状況等について」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/updates/h280414jishin/index.html) 「特集1 平成28年熊本地震」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h28/83/special_01.html) を加工して作成

2018年7月

豪雨(西日本地域)

平成30年6月28日以降北日本に停滞していた前線と台風第 7 号の影響により、日本付近に暖かく非常に湿った空気が供給され続け、 西日本を中心に広い範囲で記録的な大雨となった。

6月28日から7月8日にかけての総雨量は、四国地方で 1,800 ミリ、東海地方で 1,200 ミリを超えるなど、7月の月降水量平年値の 2~4倍となった地域もあり、中国地方、近畿地方などの多くの地点で48 時間雨量、72 時間雨量などが観測史上 1 位となった。

死者237名、行方不明者8名、432名の人的被害が生じたほか、ライフラインにおいては、最大75,300戸が停電となった。

「平成30年7月豪雨による被害状況等について」(内閣府) (http://www.bousai.go.jp/updates/h30typhoon7/index.html)を加工して作成

2018年9月

台風21号

平成30年9月4日12 時頃、非常に強い勢力の台風が徳島県に上陸したあと、速度を上げながら近畿地方を縦断した。その後、日本海を北上し、9 月 5 日 9 時に間宮海峡で温帯低気圧に変わった。

台風の接近・通過に伴って、西日本から北日本にかけて非常に強い風が吹き、非常に激しい雨が降った。特に四国や近畿地方では、猛烈な風が吹き、1時間における最大降水量92ミリ(高知県安芸郡)を記録した。さらに、ライフライン被害は停電のほか、16,490戸に対し断水が発生した。

「平成30年台風第21号に係る被害状況等について」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/updates/h30typhoon21/index.html) を加工して作成

2018年9月

北海道胆振東部地震

平成30年9月6日3時7分、北海道胆振(いぶり)地方中東部においてマグニチュード6.7の地震が発生。厚真町(あつまちょう)で震度7、安平町(あびらちょう)とむかわ町で震度6強、札幌市東区で震度6弱を観測したほか、北海道から中部地方の一部にかけて広い範囲において震度6弱から1を観測した。人的被害は死者42名、負傷者762名となり、多く死者を出した原因は土砂災害(がけ崩れや土石流等)によるものだった。主に厚真町で山腹から大規模に土砂が崩れたことにより、民家において多数の死者と負傷者が発生した。

住居被害については、震源地周辺や人口が多い札幌市を中心に全壊が462棟、半壊が1,570棟であった。地震の影響で札幌市内の各地で多数の水道管の破裂や地盤沈下が発生し、特に札幌市南東部の丘陵地帯に位置する清田区等の住宅街で数十の民家が損壊した。とりわけ同区内の里塚地区は火山灰質の砂質土により谷を埋め立てた盛土造成地で、台風第21号の影響により地下水位が高かったため、地震動により地下水位以下の土の層が液状化し、標高の低い箇所から噴出したことから住宅被害が大きかった。

ライフラインにおいては、道内全域において最大約2,950,000戸が停電し、ブラックアウトから概ね全域に供給できるまで45時間程度を要した。また、水道管破裂の影響等により道内44市町村において最大約68,000戸の断水が発生した。

「令和元年版 防災白書」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h31/honbun/0b_1s_01_04.html)より加工して作成

2020年7月

豪雨(九州・東海・東北地方ほか)

令和2年7月、活発化した前線によって西日本や東日本で大雨を観測した。特に九州では4日から7日は記録的な大雨となった。また、岐阜県周辺では6日から激しい雨が断続的に降り、7日から8日にかけて記録的な大雨となった。気象庁は、熊本県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、長崎県、岐阜県、長野県の2,000ミリを超えたところがあり、九州南部、九州北部地方、東海地方、及び東北地方の多くの地点で、24、48、72 時間降水量が観測史上 1 位の値を超えた。

「令和2年7月豪雨による被害状況等について」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/updates/r2_07ooame/index.html)より 加工して作成

2021年1月

豪雪(北日本・西日本日本海側)

令和3年1月7日~11日にかけて、北日本から西日本にかけての日本海側を中心に断続的に強い雪が降り、普段雪の少ない九州や四国などでも積雪となったところがあった。北陸地方を中心に 7 日から 9 日にかけて発達した雪雲が流れ込み続けたため、3 時間に 20 センチを超える顕著な降雪量を観測した。新潟県高田では 9 日に 24 時間降雪量 103 センチを観測し、観測史上 1 位の記録を更新した。

人的被害においては、新潟県国道8号をはじめとした立往生が発生したほか、富山県、福井県、岐阜県において合計815名が孤立した。

「1月7日からの大雪等による被害状況等について」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/updates/r3oyuki01/index.html)より加工して作成

2021年2月

福島県沖地震

令和3年2月13日23時07分、福島県沖においてマグニチュード7.3の地震が発生。震源の深さは55km。最大震度6強だった。

ライフラインにおいて東京電力管内及び東北電力管内で最大950,000戸が停電し、26,562戸が断水の被害にあった。

「福島県沖を震源とする地震に係る被害状況等について」(内閣府)(http://www.bousai.go.jp/updates/r3fukushima_eq_0213/index.html)より加工して作成

2021年7月

豪雨(西日本・東日本地域)

令和3年、6月末から7月にかけて記録的な大雨が観測された。7月2日から3日にかけては、東海地方から関東地方南部を中心に断続的に雨が降り、静岡県の複数の地点で72時間降水量の観測史上1位の値を更新した。断続的な大雨は続き、7月12日は全国的に広く大雨が降り、青森県、三重県、島根県や鳥取県で1時間降水量の観測史上1位の値を更新するなど記録的な大雨となった。

被害としては、土砂災害発生件数が263件にのぼり、死者22名、行方不明者5名の人的被害が発生した。また住居は133戸が全壊、26戸が一部損壊となった。

「令和3年7月1日からの大雨による土砂災害発生状況」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/river/sabo/jirei/r3dosha/r3_0701ooame.html)「令和3年7月1日からの大雨による被害状況等について」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/saigai/saigai_210703.html)より加工して作成