HACCPとは、2021年6月から義務化されている衛生管理の国際的な手法の一つです。これから食品を取り扱う店舗でも、HACCPに沿った衛生管理が必要になります。

本記事では、HACCPの概要や義務化の背景などを解説します。HACCPに沿った衛生管理を徹底するメリットも併せて解説するので、ぜひ役立ててください。

HACCP(ハサップ)とは?

HACCPは、国際的な衛生管理手法の一つです。原材料の仕入れから製品の出荷までの各工程で、食中毒などの危害要因を分析し、それに基づいて管理基準を設け、安全対策を実践します。まずはHACCPを構成する要素や、従来の検査との違いなどをみていきましょう。

■HA(危害要因分析)とCCP(重要管理点)で構成される

HACCPは「HA(危害要因分析)」と「CCP(重要管理点)」という大きく2つの要素から構成されます。HACCPの各文字は、次の言葉の頭文字からとったものです。

- Hazard=危害

- Analysis=分析

- Critical=重要

- Control=管理

- Point=点

「HA(Hazard Analysis)」は、食品における危害要因(微生物、化学物質、異物など)を特定し、これらが発生するリスクを分析するプロセス。「CCP(Critical Control Point)」は、特定された危害要因を制御するために、製造工程のなかで重要な管理点を設定し、その管理を行うことで、食品の安全性を確保することを指します。

■HACCPと従来の検査との違い

HACCPと従来の検査の大きな違いは、衛生管理の効率にあります。従来の衛生管理では、食品製造の最終段階での抜き取り検査が主流で、問題が見つかると製品全体を廃棄する必要がありました。また、すべての製品を検査するのは難しく、問題のある製品が見逃される可能性も。

一方、HACCPは原材料の仕入れから最終製品の出荷までの全工程において、微生物や異物の混入などの危険を予測し、防止のための重要な工程を継続的に監視し、記録を行います。HACCPは製品の安全性を確保するだけではなく、問題のある製品の出荷を事前に防止できるため、衛生管理を効率的に行える手法です

HACCPの義務化の時期・対象者・罰則

他国に比べて後れはあるものの、HACCPは日本でもすでに義務化されています。ここからはHACCP義務化に関する概要を紹介します。

【開始時期】2021年6月から義務化

2018年6月に食品衛生法の改正法案が可決され、2020年6月から食品事業者にはHACCPに沿った衛生管理が段階的に義務づけられました。

ただし、2020年6月から1年間は、HACCPに沿った衛生管理を実施する体制整備のため、猶予期間が設けられました。実質的な義務化は、猶予期間終了後の2021年6月からです。

HACCPの導入が義務化された背景には、食品業界の国際化があります。アメリカを始めとする諸外国では、HACCPによる国際基準に基づいた衛生管理が行われています。そこに日本の食品業界が参入していくためには、諸外国と同様、国際基準の衛生管理基準をクリアしている必要があるのです。

【対象者】すべての食品等事業者

HACCP義務化の対象事業者は、原則としてすべての食品等事業者です。食品等事業者とは食品の製造や加工、調理、販売などを行う事業者を指します。具体的には、食品の取り扱いに従事する従業員数が50人以上の大規模事業者、畜場、食鳥処理場です。

また、小規模な営業者等には、HACCPの考えを取り入れた衛生管理が求められています。小規模な営業者等とは、食品等の取り扱いに従事する従業員数が50人未満の事業者を指します。具体的には、菓子の製造販売やパン製造業、食肉の販売、魚介類の販売、八百屋などがあげられます。

【罰則】都道府県知事に委ねると明記

食品衛生法においてHACCPの導入が義務づけられているものの、これに違反した場合の具体的な罰則の明記はありません。ただし、同法の第51条2項では、罰則は都道府県知事に委ねると記載されています。

また、地方自治法の第14条には、各都道府県が独自に定める罰則の上限が示されており、懲役は2年以下、罰金は100万円以下が科される可能性があります。都道府県によって独自の罰則が設けられる場合、この懲役や罰金の範囲内での処罰が行われることになります。

※出典:e-GOV法令検索「食品衛生法」

※出典:e-GOV法令検索「地方自治法」

【最新版】HACCPを取り巻く国内外の状況

ここからは農林水産省の「令和3年度食品製造業におけるHACCPに沿った衛生管理の導入状況実態調査結果」をもとに、HACCPを取り巻く国内外の状況を紹介します。

国内企業の61.9%が導入済み

農林水産省の調査によると、2021年10月1日時点でHACCPに沿った衛生管理を導入している企業は61.9%だったことがわかっています。

| HACCPに沿った衛生管理の導入状況(全体) | 割合 |

|---|---|

| すべてまたは一部の工程で導入している | 61.9% |

| 導入途中の工場がある | 5.2% |

| 今後導入予定 | 32.8% |

※出典:農林水産省の「令和3年度食品製造業におけるHACCPに沿った衛生管理の導入状況実態調査結果」

前年度調査では導入済みの企業が42.7%だったので、1年間で20%近く上昇しています。また、今後導入予定の企業は32.8%となっており、次年度調査では導入済みの企業がさらに増える見込みです。

企業規模別では大企業ほど導入率が高い

さらにHACCPに沿った衛生管理の導入率は、企業の食品販売金額によって大きく異なることがわかっています。

| HACCPに沿った衛生管理の導入状況(企業規模別) | 割合 |

|---|---|

| 食品販売金額5,000万円未満 | 49.5% |

| 5,000万円~1億円未満 | 59.9% |

| 1億円~3億円未満 | 73.5% |

| 3億円~10億円未満 | 83.1% |

| 10億円~50億円未満 | 94.0% |

| 50億円~100億円未満 | 100% |

| 100億円以上 | 100% |

※出典:農林水産省の「令和3年度食品製造業におけるHACCPに沿った衛生管理の導入状況実態調査結果」

HACCP認証とは

HACCPの導入が適切であるか評価してもらうために、外部機関により認証を受けることも可能です。認証自体は法的に義務づけられているものではありません。しかし、適性にHACCPを導入していると客観的に認めてもらえるためメリットも大きいといえます。HACCPの認証機関や認証取得にかかる時間・費用を解説します。

HACCPの認証機関

HACCPの認証機関は「地方自治体(地域団体)」「業界団体」「民間機関」のいずれかです。それぞれの機関によって認証の基準が異なります。

<地方自治体(地域団体)によるHACCP認証>

各地方自治体(地域団体)の独自基準により認証され、その地域でのみ取得可能です。地域HACCPとも呼ばれます。対象製品や適用範囲が限定される傾向にあります。

<業界団体によるHACCP認証>

各業界団体によるHACCPの認証で、製品の種類に特化しています。例えば水産加工品は大日本水産会、などです。そのため、特定の業界・業種でのみ適用されます。

<民間機関によるHACCP認証>

各民間機関によって認証され、民間HACCPとも呼ばれます。民間HACCPの特徴は、HACCPだけでなく他の認証と組み合わせられているものも多く、同時に多様な認証取得ができることです。

HACCP認証取得にかかる時間と費用

HACCP導入から認証取得までのプロセスは、企業の規模や業種、既存の管理システムによって異なります。導入から認証までにかかる時間の目安は以下の通りです。

- HACCPプランの構築:半年

- 仮運用:3ヵ月以上

- 初回の審査:2ヵ月月程度(審査は数段階で行われることもある)

- 審査後の改善:1ヵ月

HACCPの認証取得を目指してから実際の取得まで、少なくとも1年はかかるとみておきましょう。認証費用は企業の規模や認証機関によって、数万から数十万までさまざまです。また、最初の認証取得時だけでなく、更新や定期的な確認時に費用も発生します。

HACCPに沿った衛生管理を徹底するメリット

ここからは、HACCPに沿った衛生管理を導入するメリットを紹介します。農林水産省が行った「令和3年度食品製造業におけるHACCPに沿った衛生管理の導入状況実態調査」によると、調査に回答した事業所は以下のような効果を感じているようです。

品質・安全性の向上が期待できる

HACCPの導入によって最も期待できる効果は「品質・安全性の向上」です。HACCPを導入すると、すべての工程で危害要素を分析し、管理基準に沿った安全対策を実施する必要があります。

この徹底した衛生管理により、不良品が減少し、安定した品質の食品を提供できます。品質の一貫性が向上すれば、自社製品に自信を持って消費者や取引先に提供できるようになるでしょう。

従業員の衛生管理に対する意識が向上する

企業がHACCPを導入することにより、従業員の衛生管理に対する意識が変化する可能性があります。農林水産省の調査によると、導入後の効果(または期待する効果)として「従業員の意識の向上」と回答した企業は60.7%でした。

HACCPに沿った衛生管理を徹底するためには、仕入れから出荷までの工程に関わるすべての従業員が意識的に行動する必要があります。従業員は食品に対する衛生管理の重要性をより理解するため、自主的に取り組むようになるでしょう。

※出典:農林水産省の「令和3年度食品製造業におけるHACCPに沿った衛生管理の導入状況実態調査結果」

企業の信用度を高められる

HACCPの導入は企業の強みの一つとなり、企業イメージの向上につながる可能性があります。HACCPに基づく衛生管理の徹底は、消費者や取引先に「衛生管理をしっかりとしている企業」という印象を与えられ、信頼度が上がることもあるでしょう。

また、具体的な衛生管理の説明が求められた場合でも、HACCPのマニュアルなどを利用して説明できるため、資料を作成する手間も省けます。

クレームや事故が減少する

不適切な衛生管理では、品質の低下や異物混入などの食品事故が発生するリスクがあります。しかし、HACCPに基づく徹底的な衛生管理を行うことで、食中毒などの食品事故のリスクを大幅に低減させることが可能です。これにより、企業に対するクレームや食品事故の発生が減少することが期待されます。

HACCPに沿った衛生管理を徹底する際の課題

HACCPの義務化に対応するためには、いくつか課題もあります。「令和3年度食品製造業におけるHACCPに沿った衛生管理の導入状況実態調査」に回答した事業所が、実際に感じた問題点を紹介します。

費用が発生する

HACCPの導入にはさまざまな費用が発生します。例えば、HACCP基準の衛生管理に必要な人件費や導入に関して、外部からのアドバイスを受けるためのコンサルティング費用などです。事業所の規模や既存の整備状況にもよりますが、50~100万円くらいはかかるとみられています。また先述の通り、HACCP認証を取得する場合は、別途、取得費用や認証の更新費用などもかかります。

書類作成に手間がかかる

HACCPに沿った衛生管理を徹底するためには、さまざまな書類の作成や記録などが必要です。作成や記録が必要になる代表的な書類は、次のとおりです。

- フローダイアグラム

- 危機要因分析によるHACCPの考え方を取り入れた衛生計画書

- 一般衛生管理計画書

- 一般衛生管理実施記録

- 重要管理計画書

- 重要管理計画実施記録 など

HACCPでは上記のように多くの書類の作成が必要な他、正確な記録の保存が求められています。書類の作成や記録、保存には手間がかかるため、担当者の負担になることが懸念されます。

継続したチェックが必要

HACCP導入後は、衛生管理を徹底するために、定期的なチェックと監視が必要です。チェック項目が多くなると管理負担が増すため、チェックリストを作成する際は、重要な項目を中心にバランス良く設定することが重要といえます。

リスクがゼロになるわけではない

企業がHACCPを導入することで、食品に関するリスクの低減が期待されますが、リスクが完全にゼロになるわけではありません。2021年6月からHACCPに沿った衛生管理が義務づけられているものの、毎年食中毒は発生しています。HACCPを導入したからといって安心せず、食中毒や異物混入などの食品事故のリスクには引き続き注意しましょう。

HACCPに沿った衛生管理を徹底するための7原則12手順

HACCPの導入手順として、厚生労働省の「食品製造におけるHACCP入門のための手引書」に、7の原則と12の手順が示されています。

| 1.HACCPのチーム編成 | 安全に食品を製造・管理するために必要な情報が集められるよう、各部門から担当者を招集しチームを編成します。社内に専門知識を持つメンバーがいない場合は、外部の専門家への依頼や、専門書や関連資料を参考にしたりすると良いでしょう。 |

| 2.製品説明書の作成 | 製品説明書とは、食品の特性を示すもので、製品の名称や原材料、添加物、成分規格、消費期限、保存方法などを記載します。様式に指定はありません。 |

| 3.意図する用途及び対象となる消費者の確認 | 製品の用途と対象者を確認し、誰がどのように食べるものなのかを具体的に示します。例えば、加熱して高齢者が食べる、生食用で一般消費者が食べるなどです。 |

| 4.製造工程一覧図の作成 | 製造工程の一覧図とは、原材料の仕入れから製品の出荷までのすべての工程の流れを製造工程ごとに記載したものです。一覧図には、加工時の温度や製造時間も記載します。一覧図は、フローダイアグラムとも呼ばれています。 |

| 5.製造工程一覧図の現場確認 | 手順4で作成した製造工程一覧図の現場確認を行います。人やものの動きなどの実際の現場状況と照らし合わせ、必要に応じて修正していきます。 |

| 6.(原則1)危害要因分析の実施 | 各製造工程の危害要因を抽出し、管理手段を決定します。危害要因には有害な微生物の他、化学物質や硬質異物も含まれています。 |

| 7.(原則2)重要管理点の決定 | 各製造工程の危害要因を低減・除去するために、重要となる工程を選定します。具体的には、加熱殺菌や金属探知、冷却などがあげられます。 |

| 8.(原則3)管理基準の設定 | 手順7で選定した重要となる工程を管理するための基準を設定します。具体的には、殺菌時間や温度、速度、ph、色、形などです。この基準をクリアできなければ、食品の安全確保は難しくなります。 |

| 9.(原則4)モニタリング方法の設定 | 危害要因を低減・除去するために重要となる工程において、正しく実施されているか確認する方法を設定します。確認方法には、機器測定や目視などがあります。 |

| 10.(原則5)改善措置の設定 | 手順9で設定した方法で確認した結果、基準を満たしていない場合の改善措置を設定します。具体的には、対象の製品や影響を受けた可能性がある製品の特定方法や改善方法などです。同時に、管理者への報告方法や改善措置の記録方法も定めておく必要があります。 |

| 11.(原則6)検証方法の設定 | HACCPに沿った衛生管理が正しく運用されているかを検証する方法を設定します。具体的には、誰が、どのような頻度で、どのような検証をするかを定めます。 |

| 12.(原則7)記録と保存方法の設定 | HACCPに沿った衛生管理が徹底されていることを証明するための、記録方法や保存方法を設定します。記録方法と保存方法を定めることは、万が一のときに原因を追究する際に役立ちます。 |

このように、多数の工程を経てHACCP基準を満たすための環境を整えていきます。高度な衛生管理を実現するため、機器の導入なども併せて行わなければいけません。

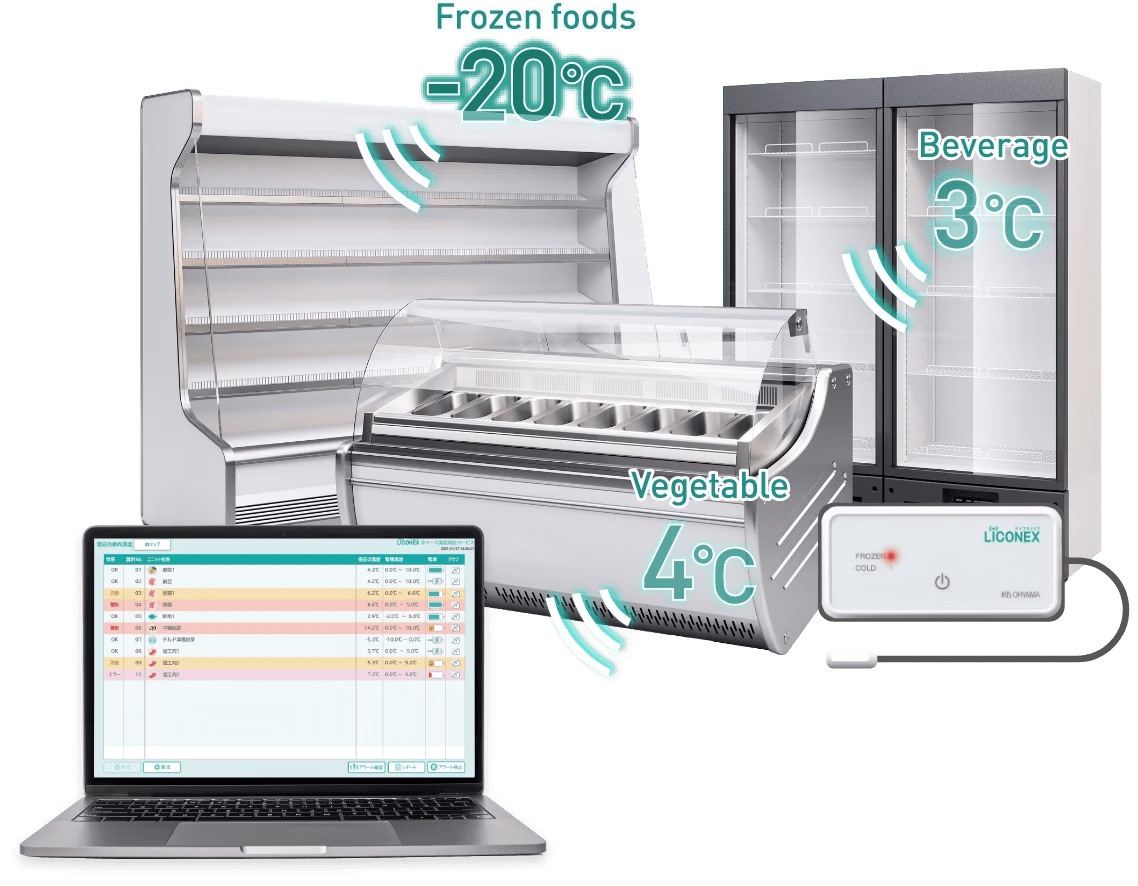

HACCP対応には「冷ケース温度測定サービス」がおすすめ

HACCP義務化に対応するためには、衛生管理の実施状況の記録・保存が必要です。

しかし、手作業だと記録ミスや忘れなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。また、衛生管理の記録や保存に手間がかかり、本来注力すべき業務に集中できなくなる側面もあります。

上記のような課題を解消するためには、アイリスオーヤマの「冷ケース温度測定サービス」をご検討ください。

精度の高い温度管理を実現

「冷ケース温度測定サービス」は、IoTを活用して食品温度管理を効率化するサービスです。温度測定のデータを自動で収集するため、抜け漏れを防止し、精度の高い品質管理が可能。冷ケースのメーカーを問わず、マグネットで取り付けできます。電源は電池式であるため電気工事が不要です。

お得に利用可能

サービスの契約形態は初回に限り2年契約で、その後は1年更新です。センサー1台当たり、月額600円(税込)でご利用いただけます。

万全のアフターフォロー

料金には定期点検が含まれているため、メンテナンスの手間がかかりません。定期点検時には電池の交換と温度測定精度の確認、センサー機器に対する異常の確認、通信環境の確認を実施します。万が一センサー機器に不具合が認められた場合には、本体を交換します。

〈冷ケース温度測定サービスの詳細はこちら〉

https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/liconex/haccp/haccp-retail/

「冷ケース温度測定サービス」の導入事例

全国にドラッグストアを展開する株式会社スギ薬局では、985店舗で冷ケース温度測定サービスを導入しています。

江戸川瑞江店では、これまで1日2回の決まった時間に従業員が目視で温度を確認し記録用紙に転記していました。管理記録用紙は1ヵ月に1回交換する必要があり、紙の印刷や保管などに手間がかかることが課題でした。

冷ケース温度測定サービスの導入後は、全国985店舗の温度管理に関わる作業時間を削減できています。また、クラウドを利用することで本部から一括して店舗の温度状況を確認できるため、本部の業務負担の削減につながりました。

なぜ「スギ薬局985店舗」においてアイリス製「冷ケース温度測定サービス」を導入したのか?

HACCPの衛生管理に「プラズマガード」がおすすめ

HACCPはプラン作成や手順など手続きを意識するだけでなく、実際にHACCPの基準をクリアすべく衛生管理の整備も同時に行わなくてはいけません。そこでおすすめしたいのが、アイリスオーヤマの「プラズマガード」。製品を製造する空間の清潔を手軽に保てる便利な機器です。プラズマガードの特徴や料金・アフターフォローなどについて紹介します。

手軽に大規模な空間除菌が実現

プラズマガードは既存の空調ダクトに取り付け稼働させるだけで、大規模な空間除菌が可能な機器。ダクトの入れ替えなどは不要です。1台で約840m3(約90坪)の空間除菌ができます。独自の除菌技術で、99.9%ウイルスを抑制可能です。

除菌の対象は、空間内に存在しているすべてで、天井・壁・床はもちろん、物体の表面まで除菌します。範囲が広く衛生管理がし難い空間を、手間をかけず清潔に保てるため、HACCP導入のための環境整備に大いに役立つでしょう。なお、ダクトに取り付けず、平置きで設置するだけの置き型タイプもあります。

〈PlasmaGuard PRO™-アイリスエディション-の詳細はこちら〉

https://www.irisohyama.co.jp/b2b/air/products/plasmaguard/

手ごろなサブスクプランや補助金・助成金の利用も

利用料金についてはぜひお問い合わせください。購入の他、月額の利用料金を支払うサブスクプランも用意しています。なお、プラズマガードは導入にあたって、行政機関(省庁・地方自治体)の補助金や助成金の対象となるケースも。HACCP導入のコストを軽減できる可能性があります。

HACCPに沿った衛生管理で安全性を確保しよう

2021年6月からは食品等事業者に対し、HACCPに沿った衛生管理が義務づけられました。背景には、食品業界のグローバル化が大きく影響しています。企業がHACCP義務化に対応すると、信用度やイメージの向上につながり、取引先が拡大する可能性があります。

また、HACCP義務化への対応には、仕入れから出荷までの全工程に関わる従業員が意識的に行動することが重要です。自社で導入する際には、すべての従業員に衛生管理への理解を促し、意識向上を図りましょう。

※こちらに掲載されている商品情報・価格・キャンペーンは掲載日時点での情報です。

※価格は変動することがございますのであらかじめご了承ください。