HACCPは食品の安全を守るための国際的な衛生管理手法です。2021年から日本でも完全義務化され、導入が求められています。従来の方法と異なり、危害要因を分析し、適切に管理することでリスクを最小限に抑えられるメリットがあります。HACCPの概要や導入のメリット、課題をわかりやすく解説。おすすめの衛生管理機器も紹介します。

HACCP(ハサップ)とは?

HACCP(ハサップ)とは、Hazard(危害)・Analysis(分析)・Critical(重要)・Control(管理)・Point(点)の頭文字をとった造語で、衛生管理手法のこと。HACCPは、1971年にアメリカのアポロ計画において、宇宙飛行士たちの「食の安全」を確保するために開発・採用されたことが知られています。まずはどのような意味があるのか詳しく解説します。

HACCP(ハサップ)とは国際的な衛生管理手法

HACCP(ハサップ)とは、食品事業者が自ら食中毒の原因となる細菌や異物の混入といったリスク(ハザード)を特定し、原材料の受け入れから製品の出荷に至るまでのすべての工程において、これらのリスクを排除または低減するために、特に重要な工程を重点的に管理する衛生管理手法です。製品の安全性を確保するための科学的かつ体系的な方法として、国際的にも高く評価されています。

このHACCPは、国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格委員会(コーデックス)によって提案されたもので、各国にその導入が推奨されています。現在では、国際的に広く認められた食品安全管理の基準として、多くの国や地域で採用されています。

出典:厚生労働省「HACCP(ハサップ)」

HA(危害要因分析)とCCP(重要管理点)で構成

HACCPは、「HA(Hazard Analysis:危害要因分析)」と「CCP(Critical Control Point:重要管理点)」の2つの要素で構成されています。

HAでは、食中毒の原因となる微生物や化学物質、異物などの危害要因を洗い出し、それぞれの影響度や発生頻度を分析することで、適切なリスク管理の方法を明確にします。

一方、CCPは、これらの危害要因を排除・低減するために特に重要な工程を指し、科学的根拠に基づいて管理基準を設定して監視を行います。

HACCPの導入により、食品の製造工程におけるリスクを体系的に管理することが可能です。問題のある製品の出荷を未然に防げるだけではなく、万が一事故が発生した場合にも、原因の特定や対応を迅速に行えるという利点があります。

HACCPの義務化と対象事業者

HACCPは、すべての食品等事業者が取り組むべき衛生管理として義務化されています。その経緯とHACCPの対象事業を見ていきましょう。

HACCPは令和3年(2021年)6月から完全義務化

2020年6月から、食品衛生法の改正によりHACCPの義務化が始まりました。初年度となる2020年は猶予期間とされ、翌2021年6月からは、すべての食品事業者に対してHACCPの導入および運用が完全に義務付けられています。

HACCP導入の目的は、有害な微生物や化学物質、異物が食品に混入・増殖するリスクを適切に管理し、健康への悪影響を未然に予測・排除することです。この義務化は、1990年に始まった食鳥処理場の衛生管理指針や、これまでのHACCP推進施策を踏まえたうえでの方針であり、特に中小規模の食品事業者への普及が進んでいなかったことを背景に、制度として強化されました。

HACCPの対象事業者

HACCPの義務化は、原則としてすべての食品等事業者(食品の製造・加工、調理、販売など)を対象としています。ただし、事業者の規模や業種に応じて、適用される衛生管理の基準には違いがあります。

【対象事業者】

■HACCPに基づく衛生管理

・大規模事業者と畜場[と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者]

・ 食鳥処理場[食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。]

■HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

・小規模な営業者等

事業の規模や業種に応じて適用される基準が異なり、それぞれに適した管理体制の構築が必要です。

HACCP方式と従来の製造方法の違い

HACCP方式は、製造工程の各段階において危害要因を特定し、継続的に監視・記録することで、食品の安全性を確保する衛生管理手法です。従来の衛生管理では、製品の最終段階で抜き取り検査をするのが主流であり、問題が発生した際に原因を特定するのが難しいという課題がありました。

一方、HACCPでは、原材料の受け入れから加工・出荷に至るまでの各工程で、微生物の汚染や異物の混入などを事前に予測し、重点的に管理すべき工程(CCP=重要管理点)を設定します。これにより、工程ごとの管理が可能となり、問題のある製品の出荷を未然に防ぐとともに、品質の安定化やトラブル発生時の原因究明も容易になります。

なお、HACCPの導入には、従業員への十分な教育と、定められた手順の徹底が不可欠です。また、導入後も継続的な運用と見直しが求められます。

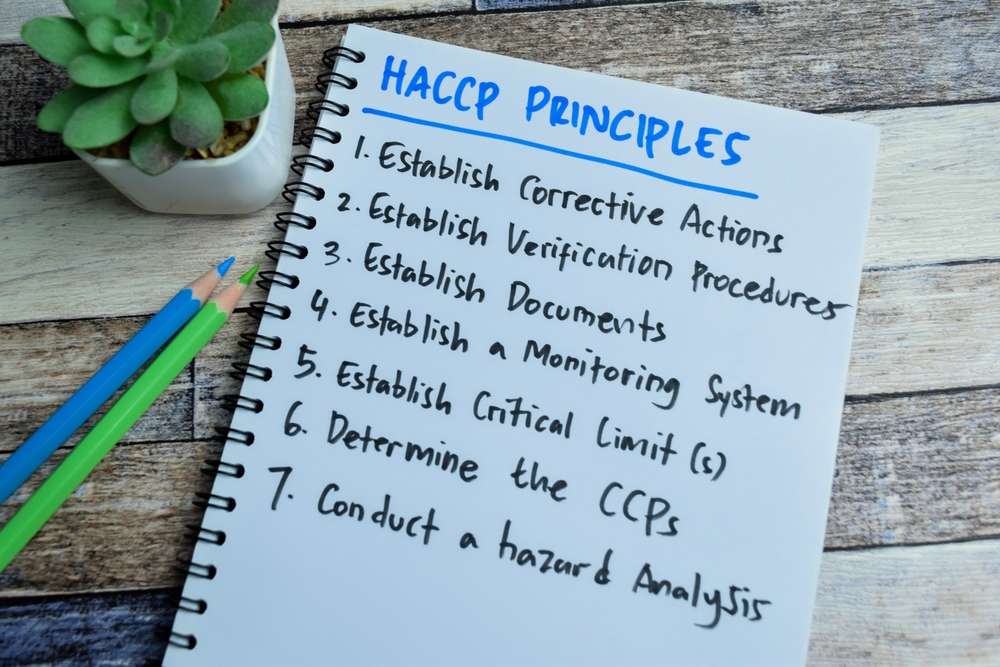

HACCPの7原則12手順

HACCPは、7原則12手順に沿って進められます。最初の5手順は、危害要因の分析を適切に行うための準備ステップであり、1~7の手順は、食品規格委員会(コーデックス)が定めたHACCPの7原則に基づいています。

| 手順 | 内容 | 具体例・補足 |

| 手順1 | HACCPチームの編成 | 各部門の担当者を選定(調達、工務、製造など) |

| 手順2 | 製品説明書の作成 | 製品の安全管理上の特徴を明確化(例:高齢者向け食品なら衛生管理を厳格化) |

| 手順3 | 意図する用途・対象消費者の確認 | 製品の想定用途や対象消費者を特定 |

| 手順4 | 製造工程一覧図の作成 | 危害要因を分析するために工程を整理 |

| 手順5 | 製造工程一覧図の現場確認 | 現場と工程一覧図の整合性を確認 |

| 手順6 | 原則1:危害要因の分析 | 食中毒菌、化学物質、異物などを特定 |

| 手順7 | 原則2:重要管理点(CCP)の決定 | つけない、増やさない、殺菌する工程を設定 |

| 手順8 | 原則3:管理基準の設定 | 温度・時間・速度などの基準を明確化 |

| 手順9 | 原則4:モニタリング方法の設定 | 温度計・時計などで継続的に監視 |

| 手順10 | 原則5:改善措置の設定 | 基準を満たさない場合の対処(廃棄・再加熱など) |

| 手順11 | 原則6:検証方法の設定 | 設定基準が守られているか確認(記録・検査) |

| 手順12 | 原則7:記録と保存方法の設定 | 記録用紙の準備、保存期間の設定 |

詳しくは、厚生労働省「食品製造におけるHACCP入門のための手引書」を参照してください。

HACCP導入の効果とメリット

農林水産省の調査(令和3年)によると、以下のような項目でHACCP導入による高い効果や期待する効果が報告されています。この結果から、HACCPの導入には、多くのメリットがあることがわかります。

| 効果(または期待する効果) | 割合(%) |

| 品質・安全性の向上 | 78.5 |

| 従業員の意識の向上 | 60.7 |

| 企業の信用度やイメージの向上 | 42.0 |

| クレームの減少 | 37.8 |

| 製品イメージの向上 | 32.5 |

| 事故対策コストの削減 | 29.5 |

出典:農林水産省「食品製造業におけるHACCPに沿った衛生管理の導入状況実態調査:HACCPに沿った衛生管理の導入による効果(又は期待する効果)」

HACCPの課題

一方、農林水産省の同調査では、HACCPを導入した事業者は、主に以下の点に課題を感じていると報告しています。

| 課題項目 | 割合(%) |

| 施設・設備の整備(初期投資)に係る資金 | 45.4 |

| 従業員に研修を受けさせる時間的余裕がない | 31.0 |

| HACCP導入までに係る費用(コンサルタントや認証手数料など金銭的問題) | 30.6 |

| HACCPの管理手順が複雑(金銭以外の手間) | 29.5 |

| HACCP導入手続きの手間(金銭以外の手間) | 29.4 |

| HACCP導入後に係るモニタリングや記録管理コスト(金銭的問題) | 24.6 |

| 従業員に研修を受けさせる金銭的余裕がない | 22.5 |

| 従業員に研修・指導を受けさせたいが適切な機会がない | 22.3 |

海外におけるHACCPの導入状況

海外では、いち早くHACCPの義務化が進んでいます。以下に、各国・地域におけるHACCP導入の義務化や推奨の状況を表にまとめました。

| 国・地域 | 導入時期・対象 |

| 米国 | 1997年から水産食品、食肉・食鳥肉、飲料の衛生管理をHACCPで義務化2011年のFSMAによりFDA登録施設にHACCPの概念を導入 |

| EU | 2006年に一次生産を除くすべての食品事業者にHACCP導入を義務化。中小企業や伝統製法には柔軟な適用を認める |

| カナダ | 1992年から水産食品、食肉、食肉製品にHACCPを順次導入 |

| オーストラリア | 1992年より輸出向け乳製品、水産食品、食肉関連製品にHACCPを適用 |

| 韓国 | 2012年から魚肉加工品、冷凍食品、飲料、レトルト食品、キムチ類などを対象にHACCPを義務化 |

| 台湾 | 2003年から水産食品、食肉製品、乳加工品にHACCPを導入 |

HACCPの認証について

HACCPは衛生管理のシステムであり、その導入を証明するには第三者機関による認証が必要となります。HACCP認証自体は法的な義務ではありませんが、適切に運用されていることを示す手段として有効です。

認証を行う機関は、「地方自治体」「業界団体」「民間機関」に大きく分類されます。地方自治体が発行するHACCP認証は「地域HACCP」とも呼ばれますが、現在はその廃止が進む傾向にあります。

業界団体による認証は、特定の業界や製品に特化した基準に基づいて実施されています。一方、民間機関によるHACCP認証は国際的な規格と連携し、より広範な基準に対応しているのが特徴です。

ただし、認証の取得自体が目的とならないよう、実効性のある衛生管理の運用が何よりも重要です。

HACCPの衛生管理には「プラズマガードProアイリスエディション」がおすすめ

HACCPを導入する際、プラン作成や手順の策定に加え、基準を満たすための衛生管理体制を整備することが欠かせません。そこで、おすすめしたいのがアイリスオーヤマの「プラズマガードProアイリスエディション」。製造空間を手軽に清潔に保ち衛生管理をサポートできるのが特徴です。ここでは、プラズマガードの特徴や料金、アフターフォローについて詳しく紹介します。

手軽に大規模な空間除菌が実現

プラズマガードは、既存の空調ダクトに取り付けて稼働させるだけで、大規模な空間の除菌が可能な優れた機器です。ダクトの交換は不要で、1台で約840m³(約90坪)の空間をカバーすることができます。独自の除菌技術を採用しており、ウイルスを99.9%抑制する効果が確認されています。

除菌の対象は空間全体に及び、天井や壁、床はもちろん、室内にある物体の表面までしっかりと除菌。広範囲を手軽に清潔な状態に保てるため、衛生管理が難しい場所においても、HACCP導入に向けた環境整備に大いに貢献します。さらに、ダクトに取り付けるタイプに加え、平置き設置が可能な置き型タイプも選べ、設置場所やニーズに応じた柔軟な対応が可能です。

〈PlasmaGuard PRO™-アイリスエディション-の詳細はこちら〉

手頃なサブスクプランと補助金活用でお得に導入

プラズマガードの利用料金については、お気軽にお問い合わせいただければ、詳しくご案内いたします。月額で使えるサブスクリプションプランもご用意しており、気軽に導入していただけます。

また、省庁や自治体の補助金・助成金が活用できる場合もあり、うまく制度を使えば、HACCP導入にかかる費用を抑えられる可能性があります。

HACCPとは食の衛生管理手法。導入して食の安全性を確保しよう

HACCPは、食品の安全性を確保するために不可欠な衛生管理手法です。従来の管理方法と比べ、リスクを事前に分析し、的確に対策を講じることで安全性を向上させられます。導入にはコストや手間がかかりますが、品質向上や取引先の信頼獲得といった大きなメリットがあります。補助金や最新の衛生管理機器を活用しながら、HACCPを導入し、安全で信頼される食品づくりを実現しよう。

※こちらに掲載されている商品情報・価格・キャンペーンは掲載日時点での情報です。

※価格は変動することがございますのであらかじめご了承ください。