近年は、一般家庭や企業での省エネ意識が高まっています。企業が省エネに取り組む際には、省エネ法を正しく理解しておくことも大切です。

2023年4月には、省エネ法の改正によって内容が変更されています。企業が改正省エネ法に対応すると、社会的評価の向上や企業イメージの向上につながります。

本記事では省エネ法とは何か、改正省エネ法で変更された内容は何かなどを詳しく解説します。企業が改正省エネ法に対応するメリットや取り組み例も併せて紹介するので、自社で実践する際に役立ててください。

省エネ法とは?

省エネ法の正式名称は「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」です。石油や石炭をはじめとする化石燃料に依存する体質を改善することを目的としています。

日本では、電源構成の約7割を化石燃料による発電が占めています。エネルギー資源には限りがあるため、消費をおさえつつ、有効活用しなければなりません。

省エネ法では、一定規模以上(※)の事業者に対し、エネルギー使用状況を定期的に報告し、省エネや非化石転換に関する見直し・計画の策定が求められています。

※原油換算で1,500kl/年以上のエネルギーを使用する場合

【2023年4月】省エネ法改正の背景

これまでたびたび改正されている省エネ法ですが、2023年4月にも改正が行われました。この改正には、いくつかの要素が関係しています。

まずあげられるのは、2030年の温室効果ガス削減目標の達成です。

日本は2021年4月に、2023年度の温室効果ガスを2013年比で46%削減する目標を掲げました。実現するには省エネ策の強化が必要であり、その一環として省エネ法の改正が行われたのです。

また、2050年カーボンニュートラル目標の達成も重要な要素となっています。目標の達成には、化石燃料に代わる非化石エネルギーの導入が不可欠です。省エネ法の改正は非化石エネルギーの導入拡大を促進する一環として位置付けられています。

【2023年4月】省エネ法改正の主な変更点

省エネ法改正の主な変更点は、次のとおりです。

- 対象となるエネルギーの拡大

- 非化石エネルギーへの転換

- 電気需給状況の最適化

各変更点を詳しく見ていきましょう。

対象となるエネルギーの拡大

2023年4月の省エネ法改正では、合理化の対象となるエネルギーが変更されました。

従来の省エネ法では、石油や可燃性天然ガスなどの化石エネルギーが合理化の対象でしたが、改正後は従来の化石エネルギーに、非化石エネルギーが追加されています。

| 化石エネルギー |

|

| 非化石エネルギー |

|

2023年4月からは、黒液や木材などの非化石エネルギーも報告の対象となっています。

政府は合理化の対象となるエネルギーを拡大することで、省エネ先進国としての地位を確立したい狙いがあります。

非化石エネルギーへの転換

省エネ法の改正では、非化石エネルギーへの転換が求められています。特定事業者には、非化石エネルギーへの転換目標に関する中長期計画を作成し、使用状況を定期的に報告することが義務付けられました。

特定事業者とは法人格の事業者のうち、年度内のエネルギー使用料が原油換算で1,500kl以上の事業者です。該当する事業者は、事業全体のエネルギー使用量を国に届け出し、特定事業者として指定を受ける必要があります。

また、特定事業者のうち、鉄鋼業・化学工業・セメント製造業・製紙業・自動車製造業の5業種は、国が示す目安に対する目標設定や取り組み状況の報告も義務づけられました。

電気需給状況の最適化

従来の省エネ法では、電気需要の平準化が求められてきました。電気需要の平準化とは、時間帯や季節による電気需要の格差を縮小することです。

2023年4月に改正された省エネ法では、電気需要の最適化が求められるようになりました。

電気需要の最適化とは、電気の発電量に応じて使用量を工夫することです。たとえば発電が多い時間帯に電気をまとめて使用し、少ない時間帯には使用量をおさえると、電気需要の最適化につながります。

特定事業者には、再エネ出力制御時に電力需要を調整するため、「上げDR」や「下げDR」の実績報告が義務づけられました。上げDRとは再エネ余剰時に電力需要を増加させること、下げDRとは電力需給ひっ迫時に電力需要を抑制させることです。月ごとまたは時間帯ごとの電気使用量とDR実施日数を報告します。

企業が改正省エネ法に対応するメリット

省エネ法の対象者は、工場等の設置者や旅客輸送事業者、家電等の小売事業者などです。特定事業者以外は、中長期計画の提出やエネルギー使用状況の定期報告などの義務はありません。

しかし、企業が改正省エネ法に対応すると、さまざまなメリットがあります。

経済産業省は、省エネの取り組み状況に応じて法人をS~Cクラスに分類・評価しています。

| クラス | 評価 | 基準 | 対応 |

|---|---|---|---|

| S | 省エネが優良な事業者 |

| 優良事業者として経済産業省の公式サイトで事業者名や連続達成年数を公表 |

| A | 省エネのさらなる努力が期待される事業者 |

| 省エネ支援策等に関する情報をメールで発出し、努力目標達成を推進 |

| B | 省エネが停滞している事業者 |

| 注意喚起文書を送付し、現地調査等を重点的に実施 |

| C | 注意を要する事業者 |

| 省エネ法第6条に基づいた指導を実施 |

Sクラスと評価された企業は、経済産業省の公式サイトに企業名が公表され、社会的評価の向上やイメージの向上につながります。

省エネ法改正に対応するための取り組み例

企業が省エネ法改正に対応する際には、他社の取り組み例を参考にするのも手段の一つです。ここからは、省エネ法改正に対応するための取り組み例を紹介します。

節電・省エネの実施

何から取り組めば良いか迷った場合は、節電や省エネを実施しましょう。

近年は、燃料価格の上昇や新興国のエネルギー需要の増加により、電気代が高くなっています。また、2024年5月には電気・ガス価格激変緩和措置が縮小することもあり、大手電力会社は春以降の電気料金の値上げを決定しました。

企業が節電や省エネに取り組むと、電気代の削減につながります。節電方法には、使用しない部屋の照明をこまめに消す、OA機器のスリープモードを使用する、蛍光灯からLED照明に交換するといった方法があります。

オフィスで実践できる節電対策はこちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

オフィスで実践できる節電対策まとめ|具体的なアイデアや便利グッズも紹介

照明や空調、OA機器はオフィスの電力消費の多くを占めています。組織全体で取り組めば、大幅な節電につながるでしょう。

太陽光発電の導入

企業が省エネ法改正に対応する際には、太陽光発電の導入も検討しましょう。太陽光発電を導入すると、発電した電力を自社で使用できるため、毎月の電気代を削減できます。

太陽光発電は再生可能エネルギーなので、自社で使用するエネルギーのうち、非化石エネルギーの割合を増やすことが可能です。

また、毎月の電気代には、再エネ賦課金が含まれています。再エネ賦課金とは、電力会社が再生可能エネルギーによって発電された電力を買い取る際にかかった費用の一部です。

再生可能エネルギーで自家発電・自家消費する場合は、再エネ賦課金の支払い対象外になるため、電気代の削減につながります。

なお、再エネ賦課金は、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

再エネ賦課金とは?単価の推移や計算方法、オフィスの負担を軽減する方法を紹介

デマンドコントロールの導入

デマンドコントロールとは、使用する電力量を監視・調整することで、消費電力量を計画的にコントロールする仕組みです。

契約電力50kw以上の高圧電力契約の電気代は、最大デマンド値が影響します。

デマンド値とは30分ごとの電力消費の平均量を指し、一時期でも大量に電力を使用した時間帯があれば、翌年の電気代が急増します。

最大デマンド値の上昇を避けるには、デマンドコントロールを導入するのも一つの方法です。デマンドコントロールを導入すると、無駄な電力消費を抑えられます。

なお、デマンド値やデマンドコントロールの詳細は、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

電気代を左右するデマンド値とは?計算方法やデマンド値を抑える方法を解説

節電・省エネにおすすめの製品・サービス

最後に、節電や省エネにおすすめの製品やサービスを紹介します。

【空調省エネソリューション】エナジーセーバー

当社のエナジーセーバーは既存の空調に設置するだけで、30~50%の省エネを実現できるAI搭載空調省エネソリューションです。

空調のメーカー問わず設置できるので、効率的に節電対策をするならぜひエナジーセーバーをご検討ください。

<エナジーセーバーの詳細はこちら>

【無線制御システム】LiCONEX(ライコネックス)

オフィスでは日中も照明を使用するため、電気代が高額になりがちです。照明の消費電力を抑制したい場合は、当社のLiCONEXをご検討ください。

LiCONEXは、独自の通信方式を採用した無線制御システムです。状況・用途に合わせて照明の明るさや光色を調節することで、大幅な節電を実現できます。

2024年4月10日からは、小規模事業者向けのLiCONEX LiTEの提供を開始しました。

LiCONEX LiTEは各種設定をパッケージ化することで、設計費用が不要となるため、初期費用をおさえられます。施設ごとの設計や設定作業が不要になり、運用開始までの期間を短縮できます。

<LiCONEXの詳細はこちら>

<LiCONEX LiTEの詳細はこちら>

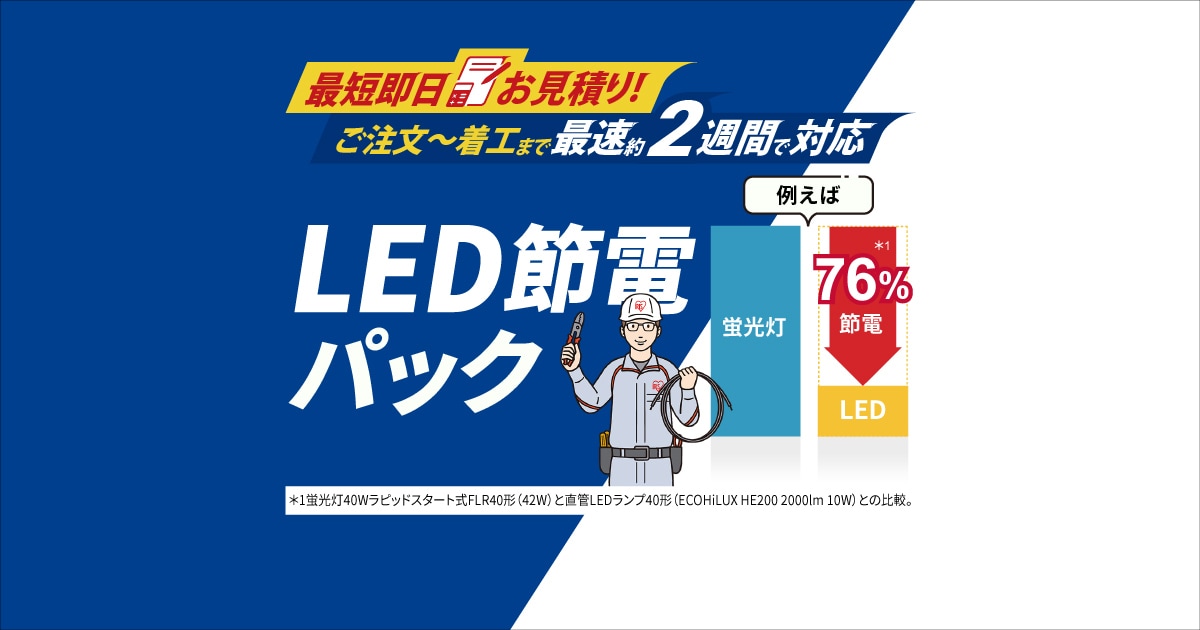

【LED照明+工事】LED節電パック

照明の大幅な節電を実現したい場合は、照明をLED化するのも選択肢の一つです。LED照明は消費電力が少ないため、蛍光灯や水銀灯から切り替えると最大76~83%の節電効果が期待できます。

オフィスをLED化する際には、当社のLED節電パックをご検討ください。LED節電パックは、LED照明と工事がパッケージ化されたサービスです。Webからのご注文で、最短4週間で照明のLED化を実現できます。

LED節電パックは、要望に応じて「ネット完結!スピードプラン」と「LED交換スタンダード」の2種類のプランをご用意しています。企業ごとに適したプランをご提案しますので、ぜひ当社までお問い合わせください。

<LED節電パックの詳細はこちら>

省エネ法改正に対応してクラスSを目指そう

省エネ法は、2023年4月に改正されました。改正の主な変更点は、対象となるエネルギーの拡大・非化石エネルギーへの転換・電気受給状況の最適化です。

特定事業者の場合は、中長期計画の作成や使用状況の報告が義務づけられました。それ以外の省エネ法対象事業者には、ルールの順守や使用エネルギー総量を1%以上に低減することなどが努力義務として示されています。

企業が省エネ法改正に対応し、経済産業省から評価を得られると、社会的評価の向上や企業イメージの向上につながるでしょう。

企業ができる取り組みには、節電の実施や太陽光発電の導入などがあります。節電効果を高めるためには、組織全体で取り組むことが大切です。従業員に必要性を理解してもらい、企業一丸となって省エネ法改正に対応しましょう。