2023年12月1日よりアルコールチェッカーの導入が義務化され、事業者に飲酒運転防止対策が求められています。ただし、導入にはコストがかかるため、国や自治体の補助金や助成金を活用することで負担を軽減できます。本記事では、補助金の利用条件や申請方法、対象外でも低コストで導入できるソリューションサービスを紹介します。

アルコールチェッカー導入で補助金・助成金はもらえるのか?

アルコールチェッカーの導入には、補助金や助成金を利用できる場合があります。ただし、これを受け取れるかどうかは、事業者の種類や認定状況により異なります。主に、運輸業を営む緑ナンバー事業者や、安全性優良事業所(Gマーク認定事業者)が対象です。一方、白ナンバー事業者(一般企業や個人事業主など自家用車を使用する業者)は、多くの場合対象外となるため注意が必要です。

地域自治体が独自に提供する助成金制度がある場合もありますので、詳細は所属するトラック協会や自治体窓口に確認することをおすすめします。補助金の対象外であっても、低コストで導入可能なアルコールチェッカーを活用すれば、初期費用を抑えることが可能です。低コストで導入できる具体的な方法については、後ほど詳しく紹介します。

安全装置等導入促進助成事業の概要

ここで解説するのは全日本トラック協会においての安全装置等導入促進助成事業の概要です。詳細な条件については、各都道府県のトラック協会の公式Webサイトや問い合わせ先で確認してください。

助成金が利用できる対象機器

安全装置等導入促進助成事業では、特定の安全装置を導入する際に助成が受けられます。以下は、全日本トラック協会が定める助成対象の装置の一覧です。

| 助成の対象装置 | 詳細 |

| 後方視野確認支援装置 | バックアイカメラなど、後方の視野確認を支援する装置 |

| 側方視野確認支援装置 | サイドビューカメラなど、側方の視野確認を支援する装置(車両総重量7.5トン以上の事業用トラックに装着した場合のみ) |

| 側方衝突監視警報装置 | 左折時の巻き込み事故防止に有効な装置(車両総重量7.5トン以上の事業用トラック(トラクタの場合は第5輪荷重8.5トン以上)に装着した場合のみ) |

| 呼気吹込み式アルコールインターロック | 飲酒運転を防止する装置(国土交通省の技術指針に適合したもの) |

| IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器 | Gマーク認定事業所が導入するもので、被測定者の意思によらず自動的に測定結果を端末(営業所設置)に送信できる検知器 |

| トルク・レンチ | 車輪脱落事故の防止を図るための工具。車両総重量8トン以上の事業用トラックを管理する事業所において、「600N・m」以上の締め付け能力を有する大型車用トルク・レンチ(自立型トルク・レンチ、トルクセッター型インパクトレンチを含む。)を導入した場合のみ助成対象 |

出典:全日本トラック協会「令和6年度安全装置等導入促進助成事業について」

助成金でまかなえる費用の範囲

全日本トラック協会においての助成額は以下のとおりです。

| 対象装置 | 助成額 |

| ・後方視野確認支援装置 ・側方視野確認支援装置 ・呼気吹込み式アルコールインターロック ・IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器 |

機器取得価格の1/2、上限2万円 (後方視野確認支援装置・側方視野確認支援装置を同時に導入した場合は、各々の装置が助成対象となる。助成額は機器取得価格総額の1/2で上限は4万円) |

| 側方衝突監視警報装置 | 車両1台につき、取得価格の1/2、上限10万円 |

| トルク・レンチ | 1事業所1台、取得価格の1/2、上限3万円 |

出典:全日本トラック協会「令和6年度安全装置等導入促進助成事業について」

安全装置等導入促進助成事業の助成金の申請方法

安全装置等導入促進助成事業の助成金を申請する際は、以下の流れに沿って手続きを進めるとスムーズです。

- 所属している都道府県のトラック協会に連絡し、助成事業の詳細や申請手続きについて確認する

- 対象装置を導入する

- 申請書類を準備する

- 申請書類を提出する

申請期間や手続きの詳細は、各都道府県のトラック協会によって異なる場合があります。そのため、必ず所属のトラック協会に直接お問い合わせの上、最新情報を確認しましょう。

安全装置等導入促進助成事業の助成金申請時の注意点

安全装置等導入促進助成事業の助成金を申請する際には、いくつかの注意点があります。申請期限を守ることはもちろん、助成金の交付を受けた後も、装置の管理や報告義務を確実に果たすことが求められます。ここでは、特に注意すべき項目について詳しく解説します。

申請期限を厳守する

安全装置等導入促進助成事業の助成金を申請するには、各トラック協会が定める申請受付期間を守ることが重要です。例えば、令和6年度の場合、受付期間は令和6年5月1日から令和7年3月17日までとされています。ただし、予算額に到達した時点で受付が終了することもあるため、余裕を持って早めに申請することが推奨されます。申請の遅れが助成金の受給漏れにつながらないよう、計画的に手続きを進めましょう。

補助金の交付後は装置管理と報告義務を怠らない

助成金を受け取った装置には、適切な管理と報告義務の遵守が求められます。具体的には、装着日から1年間は譲渡や廃棄などの処分が制限され、処分を希望する場合は事前に承認を得る必要があります。また、装置の利用状況やその成果について報告を求められる場合もあるため、日々の記録を正確に行い、適切に管理することが重要です。

補助金の対象外でも安心!低コストでアルコールチェッカーを導入できる「ALPiT」

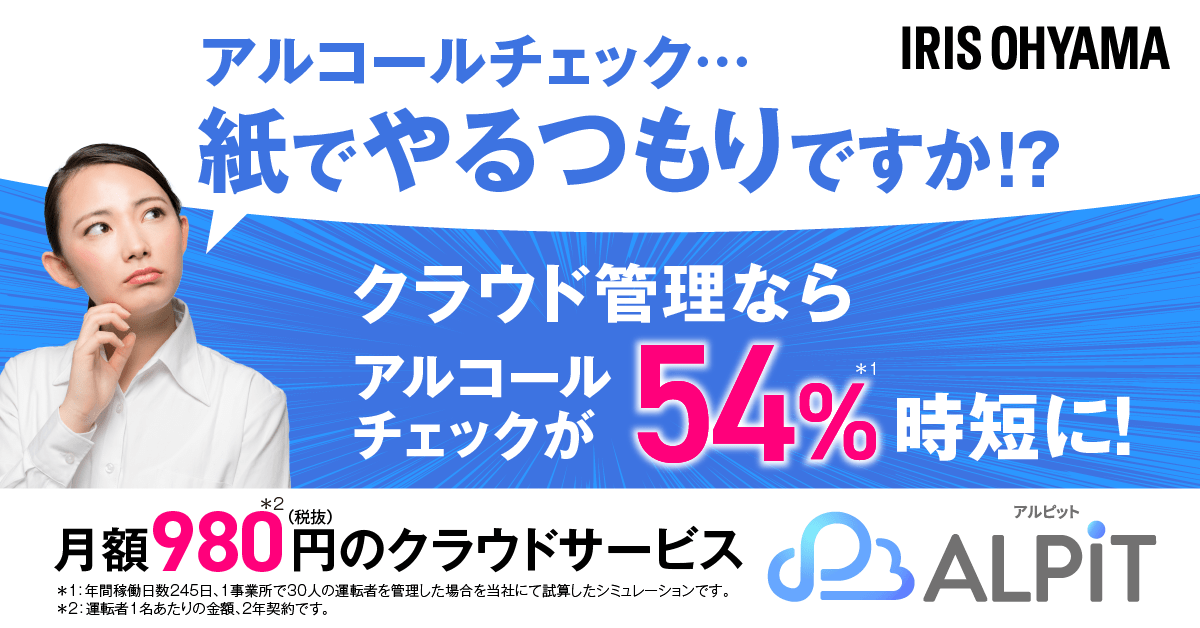

「ALPiT」は、補助金の対象外となる事業者にとって、費用対効果の高い選択肢です。低コストでありながら必要な機能を搭載し、簡単かつ信頼性の高い運用を可能にします。法改正対応をスムーズに進めるために、導入実績500社以上の「ALPiT」を検討してみてはいかがでしょうか。

メリット①法令遵守に求められる機能を備えて低コスト

「ALPiT」は、飲酒検知や結果記録など、法令遵守に必要な基本機能をしっかり備えています。クラウドを活用した記録の一元管理が可能で、紙での記録作業が不要になります。これにより、管理コストを約3割削減できる点が大きな魅力です。また、検知器の寿命が近づくと、追加料金なしで新しい端末が自動的に届くため、1年ごとの買い替えが不要になります。

<ALPiTの詳細はこちら>

メリット②シンプルで使いやすい

使いやすさを追求した「ALPiT」は、直感的な操作性で、誰でも簡単に使用できる設計が特徴です。毎日の検査結果は専用アプリを通じて、どこからでもスムーズに送信することが可能です。測定データが自動的に記録されるため、安全運転管理者が必要とする帳簿を「ALPiT」一つで簡単に管理できます。

義務化には補助金の活用と低コストのアルコールチェッカーで対策

アルコールチェッカーの義務化に対応するには、補助金や助成金の活用でコスト負担を軽減することが重要です。補助金対象外の事業者も、低コストで導入可能な選択肢を活用することで法令遵守を実現できます。必要な機能を備えたシンプルで使いやすい製品を選ぶことで、業務効率化や安全対策の強化が可能です。早めに導入を検討し、飲酒運転防止に向けた万全な体制を整えましょう。

※こちらに掲載されている商品情報・価格・キャンペーンは掲載日時点での情報です。

※価格は変動することがございますのであらかじめご了承ください。