電子黒板は、書き込みや図形の表示に加え、保存・共有までできるデジタル黒板のことです。教育現場やオフィスでの業務効率化やコミュニケーション向上に欠かせないデジタルツールとして注目されています。その多機能性から従来の黒板やホワイトボードを大きく進化させ、授業や会議の質を高めるだけではなく、ペーパーレス化や遠隔連携にも対応可能です。本記事では、電子黒板の基本的な仕組みや種類、導入のメリットなどを解説します。

電子黒板とは

電子黒板は、従来の黒板やホワイトボードを進化させたデジタルツールで、業務や学習を効率化する多彩な機能を備えています。まずは電子黒板の意味とモニターやプロジェクターとの違いをみていきましょう。

デジタル技術で表示・書き込み・保存・共有できるツール

電子黒板は、パソコンやタブレットなどのデバイスと連携し、資料や画像を電子黒板の画面に表示したり、直接書き込みができたりするのが大きな特徴です。書き込んだ内容は画像として保存・共有できるなど、多彩な機能を備えています。

この利便性により、教育現場やオフィスでの活用が進み、作業効率の向上やコミュニケーションの改善に貢献。特に教育分野では導入が加速していて、令和3年3月1日時点で整備率は70.3%に達しています。

出典: 文部科学省「令和2年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要)(令和3年3月1日現在)」

教育現場における電子黒板の普及状況

教育現場での電子黒板の導入は急速に進んでいます。文部科学省の「令和4年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要)(令和5年3月1日現在)」によると、令和5年3月時点で、普通教室における大型提示装置の整備率は88.6%に達しています。

平成31年以降は電子黒板に加え、プロジェクターやデジタルテレビも含む「大型提示装置」として調査されていて、整備率は年々上昇。令和2年の60.0%から令和4年には83.6%となり、教育現場でのICT環境整備が急速に進んでいることがわかります。都道府県ごとに差はあるものの、多くの地域で60%以上の整備が進んでいて、教育のICT化が全国的に広がっている状況です。

出典:文部科学省「令和4年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要)(令和5年3月1日現在)」https://www.mext.go.jp/content/20231031-mxt_jogai01-000030617_1.pdf

電子黒板は今や当たり前?普及率から考える導入のメリット・デメリットを解説

https://www.irisohyama.co.jp/b2b/itrends/articles/4447/

モニターやプロジェクターとの違い

電子黒板は、モニターやプロジェクターとは異なり、以下のような特徴を持っています。

| 電子黒板の特徴 | ||

|---|---|---|

| 1 | インタラクティブ性 | 画面に直接書き込みや操作が可能で、リアルタイムで情報を更新できる |

| 2 | 多機能性 | 特にディスプレイ型電子黒板は明るい場所でも視認性が高く、鮮明な表示が可能 |

| 3 | 高画質 | 特にディスプレイ型電子黒板は明るい場所でも視認性が高く、鮮明な表示が可能 |

一方、プロジェクターは投影のみで、明るい環境での視認性やランニングコストに課題があります。モニターも映像や情報の表示はできますが、書き込み機能がありません。これらの違いから、電子黒板は効率的なコミュニケーションツールとして注目されています。

何ができる?電子黒板の主な機能とは

電子黒板は、教育現場やオフィスで多様な機能を活用できます。

| 電子黒板の主な機能 | 説明 |

|---|---|

| 画面上に直接書き込みができる | 専用ペンや指を使い、手書きのメモやアイデア出しがスムーズに行える |

| その場で資料を共有できる | リアルタイムで画面を表示でき、参加者全員が同じ画面を見ながら議論を進められる |

| 書き込んだ内容や表示している資料をデータとして保存できる | 会議の記録や授業の内容を後から見直すことができる |

| 遠隔地と連携できる | リモートワークや遠隔授業でも、スムーズな情報共有を実現できる |

| 動画や画像を再生できる | 教育現場では教材として、オフィスではプレゼンテーション資料として活用できる |

| 会議や授業を効率化できる | 操作性が高く、短時間で内容を整理し、議論を深めたりできる |

教育現場に電子黒板を導入するメリット

近年、教育現場ではICT(情報通信技術)の活用が進み、その一環として電子黒板の導入が注目を集めています。従来の黒板に比べて、電子黒板は視覚的にわかりやすい授業の展開や、デジタル教材との連携、授業の記録・共有といった多くの利点を持っています。電子黒板を導入することで得られる主なメリットについて紹介します。

視覚的な理解が深まる

電子黒板を使えば、写真・動画・図解などを大画面に映しながら授業が行えるため、文章だけでは伝わりにくい内容も視覚的に理解しやすくなります。書き込みや拡大機能で生徒の注目も集めやすく、情報を多角的に伝えられるため、児童生徒の理解度や集中力の向上につながります。

教員の授業準備・進行が効率化できる

電子黒板を使うと毎回の板書や資料配布の手間が省け、授業準備の時間を大幅に削減できます。さらに、画面に直接書き込みながら進行できるため、流れを止めずに説明でき、授業の進行が円滑になります。準備・進行・振り返りのすべてが効率化されます。デジタル教材との連携もスムーズです。

生徒の主体的な学びを促進できる

電子黒板は、生徒が画面に意見を書き込んだり、自分の端末と連携して情報を共有したりと、能動的に授業に関われる環境を作り出します。生徒が電子黒板を使って発表・共有も可能です。見るだけの授業から、自ら考え発言する授業へとシフトすることで、学習への意欲や思考力の育成にもつながります。

ICT環境との相性が良い

電子黒板は、タブレットやPCとの連携、クラウド教材・動画配信との併用など、ICT環境と親和性が高いのが特徴です。教材の多様化や個別最適化にも対応しやすく、GIGAスクール構想における1人1台端末の環境下でも、その機能を最大限に発揮します。

授業の記録・振り返りがしやすい

授業中の板書内容や表示資料をそのまま画像やPDFで保存・共有可能なため、後から生徒が振り返る際にも役立ちます。欠席者へのフォローや保護者との情報共有にも応用でき、学習履歴の可視化にも活躍。記録が残せることは、教員・生徒双方にとって大きなメリットです。

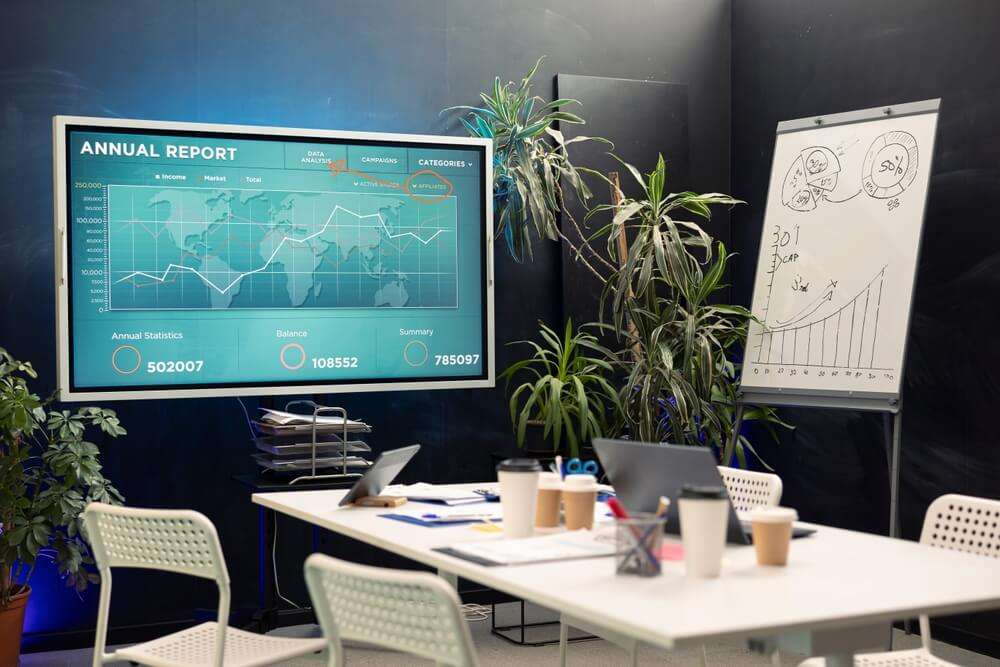

教育現場だけじゃない!オフィスに電子黒板を導入するメリット

電子黒板は教育現場での活用が注目されがちですが、その機能はオフィスにも大きな恩恵をもたらします。会議の効率化やコミュニケーションの改善を目指すオフィス環境では、電子黒板の持つ先進的な機能が大いに活用できます。ここでは、オフィスでの具体的な利点について機能面から見ていきましょう。

ペーパーレス会議が実現できる

電子黒板を活用すれば、紙資料を使わずに会議を進めることが可能です。資料を電子黒板に直接表示し、必要な箇所に書き込みを加えたり、その場で修正したりできるため、事前の印刷や配布の手間が不要になります。

これにより、印刷コストの削減だけではなく、紙の使用量を減らすことで環境負荷の軽減にもつながります。

リアルタイムでの書き込みや編集ができる

電子黒板は、リアルタイムで画面上に書き込みや編集ができるため、議論の中で出たアイデアや意見を即座に反映可能。これにより、アイデアの可視化が進み、意思決定のスピードも向上します。

また、複数人が同時に操作できる機能を備えたモデルもあり、グループでの共同作業がより効率的に行えます。

データの即時保存と共有が簡単にできる

電子黒板を活用すれば、会議や研修で書き込んだ内容をその場でデータとして保存可能です。保存したデータをクラウドや社内の共有フォルダにアップロードすることで、参加者全員と即時共有できます。これにより、会議後の議事録作成の手間を削減し、情報共有のスピードが飛躍的に向上します。

オンライン会議との連携がスムーズにできる

電子黒板は、多くのモデルがオンライン会議ツールとの連携機能を備えていて、遠隔地の参加者ともリアルタイムで画面を共有可能。画面に書き込んだ内容や資料をそのままオンライン上に配信できるため、リモートワークが進む現代のオフィス環境に適しています。遠隔地のメンバーともスムーズな情報共有が実現可能です。

プレゼンや研修の質を向上させる

電子黒板の高解像度の画面や動画再生機能を活用して、視覚的に訴求力の高いプレゼンや研修を実施可能です。例えば、製品デモ動画やインフォグラフィックを表示することで、参加者の理解を深め、内容の伝わりやすさを向上させます。

従来のホワイトボードやスライド資料では伝えきれなかった情報も、電子黒板ならより効果的に共有できるため、プレゼンや研修の質を最大化できます。

チーム全体のコミュニケーションを強化できる

電子黒板を活用すれば、チーム全員が同じ画面を共有しながら意見交換を行えるため、コミュニケーションが活性化します。画面上に書き込みを加えたり、資料をリアルタイムで更新したりすることで、誰もが議論に参加しやすくなります。

会議やプロジェクトの進行がよりスムーズになり、情報の伝達ミスも軽減。チーム全体の一体感が高まり、より効率的な業務遂行が可能になります。

電子黒板の種類と特徴

電子黒板には、使用用途や設置環境に応じたさまざまな種類が存在します。それぞれの特徴を理解することで、自社や学校に最適な製品を選ぶことができます。

タッチディスプレイ型

タッチディスプレイ型は、タッチ操作が可能な大型ディスプレイを使用した電子黒板です。画面に直接触れて書き込みや操作ができる直感的な使用感が特徴。

<メリット>

- 高画質で明るい環境でも視認性が良い

- タッチパネルを使った操作が簡単で、従業員や生徒の習得が早い

- 書き込んだ内容を簡単に保存・共有できるため、会議や授業の効率が向上

<デメリット>

- 他のタイプに比べて初期費用が高い

- 大型ディスプレイの場合、スペースの確保が必要

プロジェクター型

プロジェクター型の電子黒板は、プロジェクターを使用して壁やスクリーンに画像や資料を投影し、直接書き込みができるタイプ。専用のペンやタッチ操作にも対応していて、既存の設備を活用しながら電子黒板の機能を導入できます。

<メリット>

- 投影サイズを柔軟に変更できるため、大規模な会議や講堂でも利用できる

- 現在ある黒板やスクリーンに投影できるので初期費用が比較的安く、導入ハードルが低い

<デメリット>

- 明るい場所では投影が見えにくい場合がある

- 天吊りや壁面に設置する際は別途工事が必要な場合がある

- ランプ交換やメンテナンスなどのランニングコストが発生する

ユニット型

ユニット型の電子黒板は、既存のテレビやモニターを活用して電子黒板化する装置型のタイプ。追加のユニットを取り付けることで、電子黒板の機能を簡単に付加できます。

<メリット>

- 現在の設備をそのまま活用できるため、導入コストが低い

- 軽量で持ち運びが簡単なモデルもあり、柔軟な利用が可能

- スペースを取らず、場所を選ばない

<デメリット>

- 機能が制限されている場合がある(例:ディスプレイ型に比べて画質が劣る、書き心地がスムーズではないなど)

- テレビやモニターによっては対応していない場合がある

電子黒板の選び方

電子黒板を導入する際は、活用シーンに合わせて最適な製品を選ぶことが重要です。ここでは、選定時に注目すべき3つのポイントを紹介します。

使用目的に合った機能を選ぶ

電子黒板を選ぶ際は、実際の授業や会議で活用できる機能が搭載されているかを確認するのが重要です。アプリケーション内蔵型や付加機能を備えた多機能モデルもあれば、操作性を重視したシンプルなモデルもあります。目的に応じて必要な機能を明確にし、学習や業務にどう活かせるかを具体的に想定したうえで仕様を検討しましょう。

使いやすさで選ぶ

電子黒板は、日常的に使用するツールであるため、操作性の良さが重要です。直感的な操作が可能なユーザーインターフェースや、スムーズな書き込み反応、簡単な接続設定などが求められます。特に、ICTに不慣れなユーザーが使用する場合でも、ストレスなく操作できる設計が望ましいでしょう。導入前にデモ機を試用し、実際の操作感を確認するのがおすすめです。

設置環境に適した画面サイズを選ぶ

電子黒板の画面サイズは、設置場所や視認性を考慮して選定する必要があります。一般的に、20〜30人程度の教室では65インチ、30〜40人程度の教室では75〜86インチが目安とされています。また、会議室や講堂など広い空間では、より大きなサイズが必要となる場合も。設置スペースや視認距離を考慮し、適切なサイズを選んでください。

アイリスオーヤマの電子黒板

アイリスオーヤマの電子黒板は、教育現場やオフィスでの活用を想定した、先進的な機能を備えた多用途ツールです。教育施設向けモデルでは、授業の効率化や生徒の創造性を引き出す機能を提供。オフィス向けの電子ホワイトボードは、会議やプレゼンテーションをよりスムーズに進めるための操作性と利便性を重視しています。

教育施設向け電子黒板

教育施設向け電子黒板は、Googleモバイルサービスを標準搭載しているため、Googleドキュメントやカレンダーなどのアプリを活用でき、授業運営や校務管理がスムーズに行えます。

48MPカメラと8個のマイクも内蔵し、オンライン授業やハイブリッド授業にも対応。PCやタブレットとのワイヤレス接続も可能で、デバイス間の画面共有がスムーズに行えます。

手書きの文字のテキスト変換や画面の2~4分割表示、同時書き込みといった機能を搭載し、授業をより効果的に進行可能。また集中管理アプリを活用すれば、複数端末の一括管理ができ、教育現場のデジタル化を力強く支援します。

<教育施設向け電子黒板の詳細はこちら>

https://www.irisohyama.co.jp/b2b/eizou/products/electronic-blackboard/

オフィス向け電子ホワイトボード

オフィス向け電子ホワイトボードは、Googleモバイルサービスを標準搭載し、Google Workspaceや各種アプリとの連携が可能なため、資料の作成・共有・編集をよりスムーズに行えます。

48MPカメラと8個のマイクも内蔵し、オンライン会議やハイブリッドミーティングにも最適。PCやタブレットとのワイヤレス接続に対応していて、画面共有や相互操作がスムーズに行えます。また、手書きの文字のテキスト変換や画面の2~4分割表示、複数人での同時書き込みといった新機能を搭載。オフィス業務の生産性を向上させ、会議やプレゼンテーションの質を高めるツールとして活用できます。

<オフィス向け電子ホワイトボードの詳細はこちら>

https://www.irisohyama.co.jp/b2b/eizou/products/electronic-blackboard-office/

教育現場における電子黒板の活用事例

電子黒板は、全国の学校でさまざまな形で活用されています。ここでは、アイリスオーヤマが提供した電子黒板の実際の導入事例として2つの小学校の取り組みを紹介します。

和歌山市立芦原小学校

和歌山市立芦原小学校では、2023年にアイリスオーヤマ製の65インチ電子黒板を教室に導入しました。この電子黒板は、資料の投影に加え、表示画面に直接書き込むことが可能で、生徒の理解度アップにつながります。また、教師の従来の板書や教材準備にかける負担の軽減も可能です。多様なICT機器もワイヤレスで簡単に接続でき、グループ学習にも適しています。

https://www.irisohyama.co.jp/b2b/eizou/case-studies/detail/?id=26

唐津市立鏡山小学校

唐津市立鏡山小学校では、2023年に65インチの電子黒板を導入しました。授業では教材を大きく表示することで、教室のどの席からでも内容が見やすくなり、生徒の集中力と理解度の向上につながっています。また、電子黒板上にクイズ形式のコンテンツを表示し、発言や回答を促す工夫も可能。視覚的な情報とやり取りを組み合わせることで、児童の参加意欲を引き出し、主体的な学びが自然と生まれやすい環境になっています。

電子黒板とは教育現場・オフィスの進化につながるツール

電子黒板は、教育現場やオフィスの効率化とコミュニケーション向上を実現する次世代ツールです。授業の質向上や業務効率化を支える多彩な機能を搭載し、ペーパーレス会議やオンライン連携も可能。タッチディスプレイ型などの多様な種類から選べるため、目的に応じた選択ができます。未来の職場や学びの環境を作る鍵となるツールを導入してみませんか。

※こちらに掲載されている商品情報・価格・キャンペーンは掲載日時点での情報です。

※価格は変動することがございますのであらかじめご了承ください。