未来を担う子どもたちには、情報活用能力の習得が不可欠です。現状、GIGAスクール構想によりICT教育が進んでいるものの、いくつかの課題も残っています。本記事ではICT教育の背景や現状、課題解決策を解説。ICT教育の課題解決に向けた国の政策や教育現場で役立つアイリスオーヤマの電子黒板についても紹介します。

ICT教育とは

ICTとは、英語の「Information and Communication Technology」の略で、「情報通信技術」を意味します。PCやタブレットなどのデジタルデバイスやインターネットを活用した教育を指し、教育現場での導入が推進されている技術です。まず、ICT教育が推進される背景と日本における現状について紹介します。

ICT教育推進の背景

ICT教育は、2013年に閣議決定された「日本再興戦略」に基づき推進が決定されました。文部科学省は、デジタル教材の開発や教員のICT活用スキル向上を進めています。文部科学省が推奨するICT教育の目的は、以下の通りです。

- 分かりやすい授業の実現

- 学習効率の向上

- 個別学習・協働学習の支援

- 情報活用能力の向上

- 教員の業務効率化と負担軽減

これらの取り組みは、全ての子どもたちが公正に、個別最適化された教育を受けられる環境を実現することを目的としています。2019年に発表された文部科学省の「GIGAスクール構想」では、1人1台端末と高速大容量通信ネットワークの整備を目指し、教育環境を一新することを目標に2020年から実施が始まりました。

さらに新型コロナウイルス感染症の拡大により、学校の臨時休業中にオンライン授業が普及し、ICT教育の必要性が一層高まりました。

出典:首相官邸「日本再興戦略」

出典:文部科学省「GIGAスクール構想」

▼内部リンク

日本のICT教育の現状

出典:OECD(経済協力開発機構)「OECD生徒の学習到達度調査(PISA2022)のポイント」

日本のICT教育は進展していますが、諸外国と比べると遅れが目立ちます。

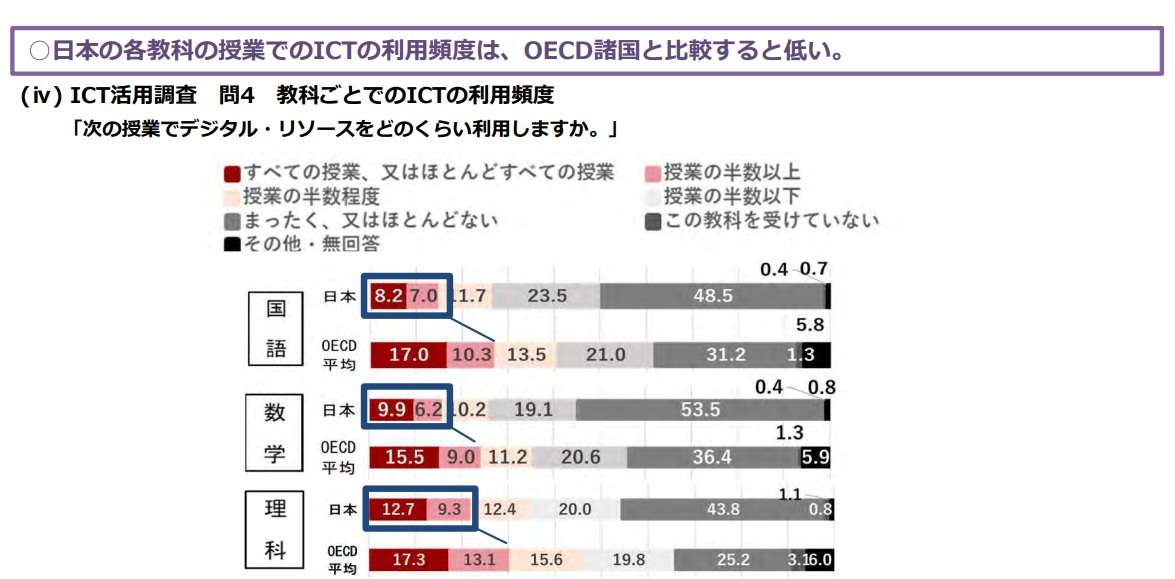

経済協力開発機構(OECD)の2018年の調査によると、日本の数学・科学のリテラシーは世界トップレベルである一方、学校におけるICTの活用はOECD加盟国の中で最下位の水準でした。2022年の調査では改善が見られますが、各教科の授業でのICTの利用頻度はOECD諸国と比較すると平均以下で、日本のICT教育の活用はまだ十分ではありません。

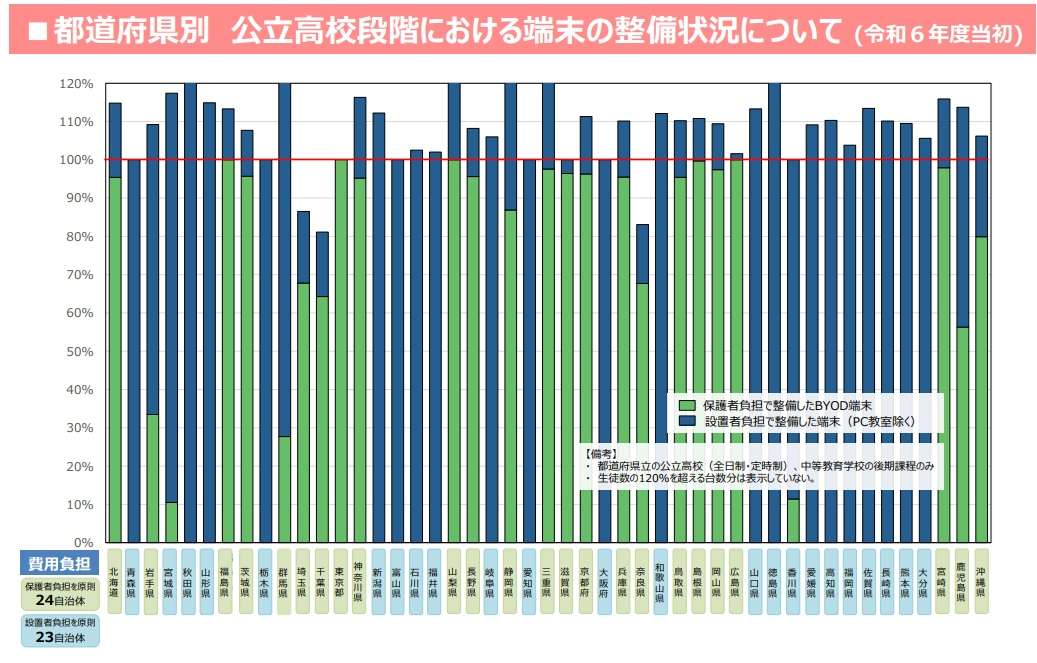

出典:文部科学省「高等学校段階における学習者用端末の整備状況について(令和6年8月時点)」

文部科学省のデータによると、2022年7月時点で全国の小・中学校の99.9%がICT機器を導入しています。高校では2024年8月時点で端末の整備が進んでいますが、費用を保護者が負担する地域もあり、公立高校のICT教育の方針は都道府県によって異なります。

日本のICT教育を発展させるためには、機器の導入だけでなく、授業への効果的な活用や地域間の格差の解消が重要です。

出典:OECD(経済協力開発機構)「OECD生徒の学習到達度調査(PISA2018)のポイント」

出典:OECD(経済協力開発機構)「OECD生徒の学習到達度調査(PISA2022)のポイント」

出典:文部科学省「義務教育段階における1人1台端末の整備状況(令和4年度末時点)」

出典:文部科学省「高等学校段階における学習者用端末の整備状況について(令和6年8月時点)」

▼内部リンク

ICT教育とは?必要とされる背景やメリット・デメリット、成功事例を紹介

ICT教育が抱える課題

文部科学省の推進もあり、ICT教育の導入は進んではいますが、現場ではさまざまな課題があります。ICT教育が抱える問題について紹介します。

ICT活用の学校・地域差

日本の学校におけるICT活用には大きな差があり、教育の質にも影響を与えています。現在、1人1台端末の環境や無線LANの整備が進んでいますが、大人数で同時に使用しても障害なく快適に通信できる水準を満たしている学校は全体の2割にも満たない状況です。

また、地域によってICT環境に格差があり、積極的に導入を進める自治体とそうでない自治体の違いが見られます。これは自治体ごとの予算配分の違いにも影響を受けています。またICTの活用度は学校の方針や教員の指導力によって大きく異なるのが現状です。

地域や学校間のICT格差を解消し、全国で均等な教育環境を提供することが求められています。

出典:文部科学省「令和5年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」

教員のITリテラシーの格差

教員のITリテラシーの差も、ICT教育の進展を妨げる要因となっています。文部科学省の「令和5年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」によると、授業や児童にICT活用を指導する能力を9割以上の教員が満たしている自治体がある一方で7割程度にとどまる自治体がほとんどです。

ICT教育を充実させるためには、教員のITスキルの向上や児童・生徒への指導力の強化が求められます。しかし、教員の研修に関しても自治体ごとの差が大きく、統一的な取り組みが課題となっています。

出典:文部科学省「公立小学校・中学校等 教員勤務実態調査研究(令和5年)」

教員負担の増加

ICT教育の導入によって教員の負担が増えることも、大きな課題です。ICT機器を活用した指導には研修や準備が必要であり、それには多くの時間と労力がかかります。

特に公立校の教員は、授業準備や生徒対応、学校行事などの業務量が多く、ICTに関する学習や準備の時間を確保することが難しい状況です。文部科学省の調査によると、公立小学校・中学校の教員の勤務時間は以前より減少傾向にあるものの、それでも平均勤務時間は1日10時間以上に及んでいます。そのため、本来ICT教育は業務負担の軽減を目的としていますが、導入により新たな負担が生じるケースもあるようです。

さらに、ICT機器やネットワークの管理・保守が必要となり、担当教員に過度な負担がかかることもあります。デジタルツールに不慣れな教員にとっては、新たに学ぶ負担が増えることも懸念されています。

インターネット利用の危機管理

ICT教育を導入するにあたり、子どもたちの安全性も重要な課題です。インターネットを利用することで、SNSで知り合った人とのトラブルや個人情報の流出リスクが高まります。

また、デジタルデバイスの使用により、教員や保護者の目が届きにくくなり、トラブルが発生しやすくなる可能性があります。そのため、個人情報の管理や有害サイトへのアクセス防止など、セキュリティ対策を徹底し、安全にICTを活用できる環境を整えることが不可欠です。

ICT教育の課題解決に向けた国の政策

ICT教育の課題解決に向けて、令和6年度の文部科学省予算案では以下の4つの主要な政策が盛り込まれています。

1. GIGAスクール構想の推進

GIGAスクール構想により、1人1台端末の整備が進んでいますが、端末の故障増加やバッテリーの耐用年数が迫るなど新たな課題が生じ、今後適切な対応が求められます。

こうした課題に対応するため、GIGAスクール運営支援センターが整備され、自治体間の格差を解消しながらICT活用を支援する取り組みが進められています。また、学校のネットワーク環境を評価・改善するためにネットワークアセスメントが実施され、ICT環境のさらなる充実が図られています。

2. 学校のDXの加速化

次世代型DX学習空間の拠点を創出し、先端技術や教育データの利活用を推進。学校の事務作業をデジタル化することで、教員の負担軽減も進められています。

また生成AIの活用を実証し、教育現場での効果的な利用方法について検討が進む予定です。

さらに、教育データを収集・分析し、一人一人に最適化された学びの実現を目指し、より個別のニーズに応じた教育環境の提供を推進していきます。

▼内部リンク

教育のデジタル化(教育DX)とは?求められる背景や導入のメリット、事例を紹介

3. デジタル教科書の全面導入

令和6年度から、小中学校で英語のデジタル教科書が全面導入され、算数・数学も段階的に提供される予定です。令和3年度からは、デジタル教科書の授業時数制限が撤廃され、活用が進んでいますが、実際の使用頻度は依然として低いのが現状です。

そのため、デジタル教科書の更なる活用促進が必要であり、現在、ワーキンググループが推進方策を検討しています。さらに、GIGAスクール構想第2期を見据え、次期学習指導要領と連携したデジタル教科書のあり方について議論が行われています。

出典:文部科学省「令和6年度予算のポイント」

出典:文部科学省「デジタル学習基盤に係る現状と課題の整理」

ICT教育の課題の解決策

ICT教育の課題を解決するためには、外部の協力を得ることや、教員のスキル向上、生徒のリテラシー向上が重要です。次に、課題解決に向けた具体的な方法を見ていきましょう。

専門業者と連携し、負担を軽減する

ICT教育では、通信設備や端末管理などの専門的な知識が必要となりますが、学校や教員がすべてを担うことは非効率的です。文部科学省が支援するGIGAスクールサポーターや外部業者の活用により、ICT環境の整備や管理のサポートを受けられます。

外部の専門知識を取り入れることで、教員は本来の教育業務に集中できるようになり、円滑なデジタル教育の推進が可能になります。

教員のICTスキル向上をサポートする

ICT教育を効果的に進めるためには、教員が必要な知識を習得することが不可欠です。これには、定期的な勉強会や研修を実施し、ICT機器やソフトウェアの活用方法を学ぶ機会を提供することが求められます。

また、専門業者による講習やオンライン学習を活用することで、教員が効率的にスキルアップできる環境を整えることが重要です。教員の業務負担を軽減しながら、実践的な知識を得られる仕組みを構築することで、より効果的なICT教育の実現が可能になります。

生徒のネットリテラシーを高める

ICT教育の普及に伴い、生徒が安全にインターネットを活用できる能力が求められています。そのため、ネットリテラシー教育を授業に取り入れ、インターネットのリスクや適切な利用方法を学ぶ機会を設けることが重要です。

また、学校や家庭で利用ルールを決め、フィルタリングなどの対策を講じることで、安全な学習環境を整えられます。必要に応じて専門家を招き、適切な知識や対策を学ぶことで、トラブルも未然に防げます。

簡単にすぐ利用できる!アイリスオーヤマの電子黒板

ICT教育におすすめのアイリスオーヤマの電子黒板について紹介します。電子黒板の導入を考えている学校はぜひ参考にしてみてください。

電子黒板の大きな特徴は以下の3つです。

1.Googleの各種アプリが利用可能

Googleモバイルサービスが搭載されており、授業の質を向上させます。また、Google Workspace for Educationと連携可能で、授業での活用が広がります。

2.シンプルな操作性

直感的な操作で、教師と生徒が使いやすく設計されています。カメラ・マイクが内蔵されており、PCやタブレットとワイヤレスで画面共有や相互操作が可能です。

3.創造性を育む新機能

手書きで書いた内容をWeb検索でき、画面を分割して表示できます。また、手書き文字を自動変換する機能も搭載しています。

<アイリスオーヤマの電子黒板の詳細はこちら>

電子黒板を使用した事例はこちらで紹介しています。

ICT教育の課題を解決する支援や設備を整えよう

子どもたちの情報活用能力を高めるためには、学校でのICT学習環境の整備が重要です。GIGAスクール構想により、1人1台端末の導入が進んでいますが、依然として解決すべき課題もあります。ICT教育をよりスムーズに行えるよう、国の支援や設備の導入も検討してみましょう。

※こちらに掲載されている商品情報・価格・キャンペーンは掲載日時点での情報です。

※価格は変動することがございますのであらかじめご了承ください。