飲酒運転は、事故につながるとても危険な行為です。しかしその定義について、正しく理解している人は意外と少ないようです。この記事では飲酒運転の定義や危険性、罰則について詳しく紹介するとともに、飲酒運転を防ぐためのポイント、事業者向けのアルコールチェックの義務化についても解説します。

飲酒運転の2つの定義とアルコール濃度の基準

アルコールを摂取して運転することは「飲酒運転」と定められています。飲酒運転は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類。それぞれの定義と、アルコール濃度や量の基準値について紹介します。

酒酔い運転と酒気帯び運転の定義

飲酒運転には、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類があります。それぞれの定義は以下の通りです

| 酒酔い運転 | 周りから見て酔っている状態のこと。歩行が正常にできない、会話がかみ合わないなど車の運転が危険な状態。 |

| 酒気帯び運転 | 酔っていなくても、アルコールを摂取した状態。一定の基準値を超えた時点で酒気帯び運転となる。 |

アルコール濃度の基準

酒酔い運転と酒気帯び運転の判断基準はそれぞれ異なります。各基準は以下の通りです。

| 酒酔い運転 | アルコール濃度とは関係なく、正常に運転ができない状態である場合。 |

| 酒気帯び運転 | 呼吸1L中アルコール濃度0.15mg以上検出された場合。 お酒に強く、歩行や会話が正常でも、基準値を超えれば酒気帯び運転とみなされる。 |

飲酒運転の危険性

飲酒運転が危険な行為であると知っていても、具体的にどのようなリスクがあるのか知らない人もいるのではないでしょうか。飲酒運転の危険性を紹介します。

操作ミスを起こす

飲酒運転をすると、運転中に突然歩行者が道路に出てきた場合などに、ブレーキを即座に踏めない可能性があります。これはアルコールの摂取によって、脳の中の判断力を管理する大脳皮質の動きが低下してしまうことが原因です。

ブレーキだけではなくハンドル操作を誤ってしまうこともあり得ます。危険を察知しにくくなるため、歩行者や対向車、建物などへの激突を始めとする、さまざまな交通事故のリスクが上がるでしょう。

運転感覚や判断力が低下する

動体視力が低下したり視野が狭くなったりするため、追い越し車両や飛び出しにすぐに対処できなくなってしまいます。

アルコールを摂取すると、距離感覚がつかみにくくなることも。車間が狭まり、前方車両との追突・接触事故につながりかねません。

その他、気持ちの高ぶりや判断力の低下によって、スピードを出しすぎてしまうこともあります。

飲酒運転の罰則

飲酒運転に対しては厳しい罰則が設けられています。アルコールを摂取した運転手だけではなく、車を提供した人や同乗者も罰則の対象に。どのような罰則があるのか以下にまとめました。

| 運転手 | |

|---|---|

| 酒酔い運転 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

| 酒気帯び運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 運転手がアルコールを摂取したことを知った上で車両を提供した人 | |

|---|---|

| 酒酔い運転 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

| 酒気帯び運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 運転手がアルコールを摂取したことを知った上で、その車に同乗した人 | |

|---|---|

| 酒酔い運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 酒気帯び運転 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

※出典:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警視庁

飲酒運転を防ぐためのポイント

飲酒運転が危険であることは知られているものの、なくならないのが現状です。そこで飲酒運転を未然に防ぐためのポイントを3つ紹介します。

1.飲んだら乗らないが絶対

お酒を飲んだ時点で運転するのはやめましょう。アルコールを摂取した時点で、判断力や危険察知能力が低下します。「少量だから」「基準値に満たないから」といった安易な考えは交通事故につながりかねません。

例えば500mlのビール瓶1本、または日本酒1合のアルコールが分解されるまでにかかる時間は約4時間です。酔いがさめたと感じても、体内のアルコール濃度が基準値を越えていれば飲酒運転になる可能性があります。そのためお酒を飲んだ時点で「運転しない」のが鉄則です。

▼内部リンク

2.翌朝にも注意

お酒を飲む次の日に運転する用事がある場合は、体内にアルコールが残らないよう注意が必要です。

前項で説明したように、アルコールの分解には時間がかかります。大量のお酒を飲んでしまうと、翌朝アルコールが体内に残ったまま運転することとなり、飲酒運転につながる可能性があります。お酒を飲みすぎた日の翌朝は運転を控えましょう。

3.日常的なアルコールチェック

自家用車を私用で乗る際のアルコールチェックは義務ではありませんが、安全のために行うのはおすすめです。ただし自家用車で業務時間内に移動する場合は、チェックの対象となる可能性があるので、事前に確認しましょう。

社用車・自家用車、プライベート・仕事にかかわらず、飲酒運転を未然に防ぐことが大切です。

事業者のアルコールチェックについて

2023年12月より、事業者が社用車を運転する際、緑ナンバー車だけではなく白ナンバー車も酒気帯び確認が義務化されました。これから社用車を使用する事業者は、以下の内容を把握し、アルコールチェックの取り組みや管理を行いましょう。

白ナンバー事業者のアルコールチェックが義務化

それまでは緑ナンバー車であるタクシーや運送業者トラックなどの車両が対象で、運行管理者により毎日2回のアルコール検知器によるアルコールチェックが義務づけられていました。

白ナンバー事業者も2022年4月1日に施行された改正道路交通法により、アルコールチェックが義務化されました。

さらに2023年12月からは、白ナンバーの車両も運転前後のアルコールチェックが義務化。白ナンバー車の事業者に対して、アルコール検知器を使ったアルコールチェックが義務化されました。

▼内部リンク

アルコールチェックの実施内容

アルコール検知器を使ったアルコールチェックで行う内容は、以下の通りです。

- 社用車の運転前後の2回、酒気帯びの有無をアルコール検知器で確認。

- 酒気帯びの有無についての結果を常に記録し、その記録は1年間保存する。

- アルコール検知器はいつでも安全に正確に使えるよう保持を行う。

安全運転管理者の業務内容

安全運転管理者とは、白ナンバー事業者のアルコールチェックの実施・記録・保管を行う人のことです。事業所内で自動車5台以上、または定員11人以上が乗れる自動車を1台保有している場合、1名選ぶことが決められています。安全運転管理者の主な業務内容は以下の通りです。

- 運転者の適性・処分についての把握

- 運行計画の作成

- 交替要員の配置(長距離、夜間運転時など)

- 異常気象時における安全確保の措置

- 運転日誌の記載

- 安全運転の指導

- 運転者の酒気帯びの有無の確認

- アルコールチェック内容の記録・保存

毎日何度も社用車を使う社員がいる場合は、毎回のアルコールチェックの記録や保存が大変です。運用の手間を軽減するために、アルコールチェッカーの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

▼内部リンク

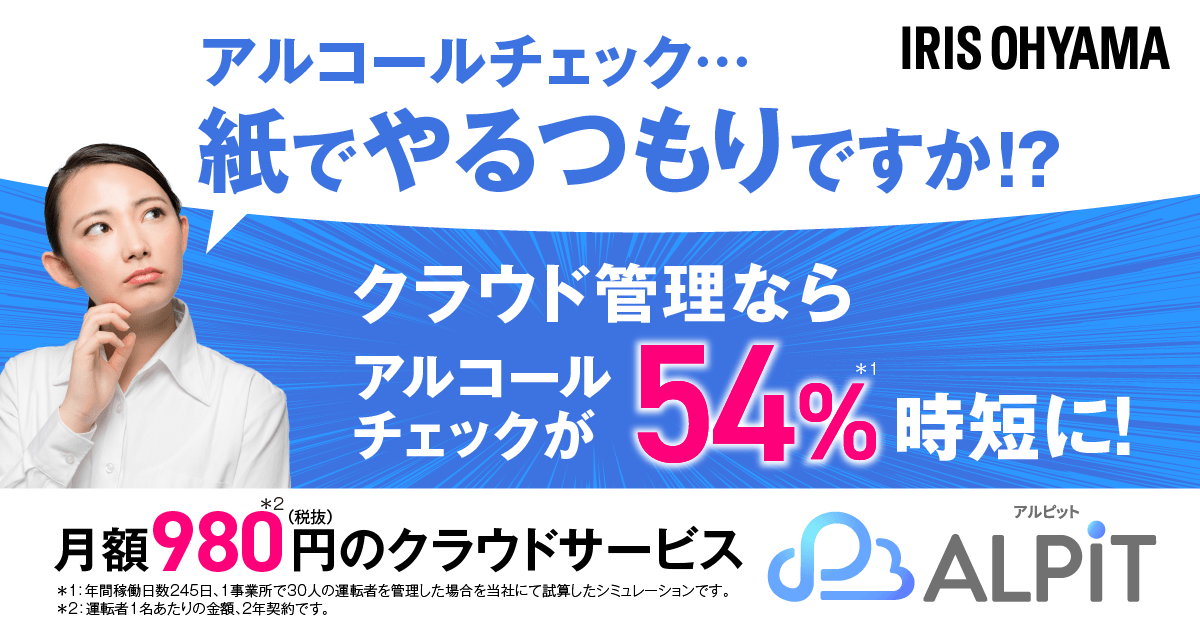

飲酒運転防止のアルコールチェックには「ALPiT」

運転者の酒気帯び有無の確認に使用するアルコール検知器は、クラウドで一括管理ができる「ALPiT」がおすすめです。運転者はスマホに専用のアプリをインストール。顔写真を撮影した上で検知器で計測すると、その結果がクラウドに保存され、数値が高い場合はメールが届きます。

また管理者は、管理画面から計測結果をいつでも確認できます。一括管理のため、時間のかかる管理業務を短縮できるでしょう。さらに使っている検知器が寿命を迎える前に交換用検知器が届くので、いつでも正常に計測できます。

〈ALPiTの詳細はこちら〉

https://www.irisohyama.co.jp/b2b/camera/products/alpit/

基準アルコール濃度をチェックして、飲酒運転を予防しよう!

飲酒運転は酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類。どちらの場合でも、アルコールを摂取していることで危険な交通事故につながる恐れがあり、それに伴い厳しい罰則が設けられています。飲酒運転を防ぐためには、基準値を始めとする正しい知識を身につけることが大切です。また事業者は、義務化されたアルコールチェックに加え、お酒を飲んだ日は乗らないなど予防策を取りましょう。

※こちらに掲載されている商品情報・価格・キャンペーンは掲載日時点での情報です。

※価格は変動することがございますのであらかじめご了承ください。