アイリスオーヤマは、プラスチック製品の下請け町工場「大山ブロー工業所」として創業しました。

「アイリス物語」では、現在に至るまでのアイリスグループの歴史を連載でお届けします。

第十話メーカーベンダーの確立(営業の変革)

メーカーだけでなく問屋の機能も果たすとなれば、全国に営業所を配置し、個々の店舗をきめ細やかにフォローできる体制を整えなければなりません。本当に営業コストの上昇を吸収できるのか、そもそもローカル企業の自分たちに必要な人員が採用できるのか、不安要素はたくさんありました。当面の効率だけでいえば、問屋経由の商売を選択した方が遙かに楽です。当然のことながら、営業のほとんどは当初、問屋機能を自社で受け持つことには反対していました。

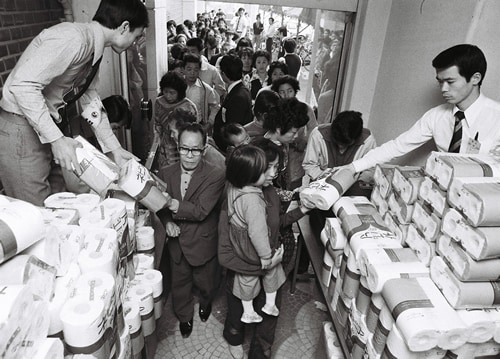

オイルショック当時の店頭の様子

オイルショック当時の店頭の様子

しかし、健太郎はメーカーベンダーへの業態変更を推し進めます。信念を貫かせたのは前身の大山ブロー工業所時代の苦い思い出でした。オイルショック特需が過ぎ去った後、それまで味方と思っていた問屋との信頼関係がなくなり、一瞬にして利益や販路が消え去ってしまいました。その時代、問屋自身も生き残るためにそうせざるを得なかったのです。いかなる時代環境においても自社の商権を守ろうとすれば、問屋任せではいけないと考え、健太郎は業態変更を決断します。

オンリーワン商品を持つことで、問屋経由から直接取引へ変更する旨の商談は、ほとんどのホームセンターの経営者に好意的に受け止められました。しかし、営業の現場では産みの苦しみを味わうことになります。本当に問屋同様のサービスを行えるのかと懐疑的に見るバイヤーも少なくありませんでしたし、取引が消滅する問屋との交渉は、当然ながら決して穏やかには進みませんでした。問屋外しは日本の商道徳に反すると非難され、痛烈な言葉や大量の返品に営業は苦しい思いをしました。しかし、新しい商流を築くことがアイリスオーヤマの礎になると信じ、くじけることはありませんでした。

メーカーベンダーの確立が将来の会社の礎になると信じ営業は駆け回った

メーカーベンダーの確立が将来の会社の礎になると信じ営業は駆け回った

問屋の役割を社内に取り込んだアイリスオーヤマは、お客様との新たな信頼関係を構築するためにも、月間最低100店以上の訪問をしようと営業方針を決めました。当時、ホームセンターが取り扱う品目は20,000から30,000点にのぼり、それら全ての品目をホームセンターの限られた人員で管理することはもはや不可能でした。売れ筋の商品の品切れやアピール不足があっても気づかずにいれば、販売チャンスを逃してしまいます。そこで、アイリスオーヤマの営業が足繁く臨店し、商品の売れ行きや在庫・売場や販促POPの状況をチェックするとともに、欠品や発注漏れ、売場の乱れを防ぐための支援を行ったのです。

実は、営業が小売店へ直接足を運ぶ狙いは販売チャンスロスを撲滅することだけではありません。消費の最前線である売場の状態を把握し、また得意先と信頼関係を築き販売情報をいただくことにより、生活者や小売業のニーズを迅速に商品開発や販促提案に反映しようとしたのです。

当時のアイリスオーヤマは「ホームセンターとともに成長する」ことを最大の経営戦略としていました。迅速な商品開発で品揃えを強化し、ホームセンターと二人三脚で売場や市場を活性化することが、最終的にはアイリスオーヤマのメリットになると考えていたのです。当時健太郎はこう語っています。「ホームセンターに商品を買ってもらっているとは考えていません。当社の商品を売っていただいているのだと考えています。ホームセンターの売り上げが上がって、当社のシェアも高くなるということが理想なのです」。

(「アイリスオーヤマの革新と挑戦」/1993年IN通信社刊)

健太郎はホームセンターとのWin-Winの関係を目指した

健太郎はホームセンターとのWin-Winの関係を目指した

メーカーベンダーとは、メーカーと問屋の機能や商流の重複を省くだけのものではありませんでした。自らの力で市場創造ができる販路やマーケティングの仕組みを獲得することこそが、メーカーベンダーへ転身するより本質的な狙いだったのです。

(第十一話に続く)

- メーカーベンダーの競争優位

-

経営学者のマイケル・ポーターはその著書「競争の戦略」のなかで、企業の基本戦略は突き詰めると「差別化戦略」「コストリーダーシップ戦略」「集中戦略」の3つに絞り込まれるとしています。これに照らし合わせるとメーカーベンダーシステムは下記のように、そのいずれも兼ね備える類い稀な強力なビジネスモデルだったと言えるのです。

・スピーディにオンリーワン商品を市場投入することによる「差別化戦略」

・商流と物流の合理化による「コストリーダーシップ」

・販路をホームセンター業界に絞り込み、業界に合わせたNo.1のサービスを開発する「集中戦略」