![]()

授業の効率化で生徒の長所に光が当たるように

「教育現場でのプロジェクター活用法とは」

仙台市立仙台青陵中等教育学校様(宮城県)

2022.12.7

仙台市立仙台青陵中等教育学校

左:教頭 大黒知行 様

中央:教諭 粥川敬子 様

右:教諭 紅 智尋 様

仙台市立仙台青陵中等教育学校の大きな特色は、東北唯一の中等教育学校で6年間じっくりと学べること。一貫した教育課程や学習環境のもと、自身に合ったさまざまな学びを見つけられるのが特長です。

2022年8月に、教育のICT化の一環でアイリスオーヤマのプロジェクター 超短投写タイプを導入しました。実際にどのように活用され、導入後に新たに生まれた効果などを伺いました。

教諭 紅 智尋 様 (中央)教頭 大黒 知行 様 (右)教諭 粥川 敬子 様](/b2b/column/images/interview/eizou/case001/contents_image_01.jpg)

(左)教諭 紅 智尋 様 (中央)教頭 大黒 知行 様 (右)教諭 粥川 敬子 様

じっくりと好きな学びを見つけられる中高一貫教育

―まず、仙台市立仙台青陵中等教育学校の特色を教えてください。

大黒先生

私たちは生徒全員に6年間の一貫した教育課程や学習環境の下で学ぶ機会を提供することで、生徒一人一人の個性をより重視した教育の実現を目指しています。高校受験に追われることがないため、好きな学びをはじめ、自身が進みたい方向性を見つけやすい環境ではないでしょうか。 また、1年生と6年生(高校3年生)が一緒に活動する機会もあり、身近に将来像の見本となる人がいるというのも大きな魅力だと考えています。

―授業内容でほかの公立学校と異なる点があれば教えてください。

大黒先生

数楽タイム、ことばと論理の時間、オールイングリッシュタイムなど、独自のカリキュラムを設けています。さらに高校受験がない分、3年生の時から4年生(高校1年生)の授業を先取りしたり、もしくは生徒たちが苦手としている点をカバーする時間に充てたりといったことができるのは一般的な公立学校とは異なる点です。

授業のポイントを全員で共有できるのがプロジェクターの利点

―GIGAスクール、ICT化の取り組みについてお聞かせください。

紅先生

ノートPCが生徒に1台ずつ配布されており、日常的に生徒が勉強にノートPCを使用するのはもちろん、授業中に教諭が資料を提示する際などに活用しています。生徒たちもそれが当たり前になっていますね。

大黒先生

一方で、授業中になにかをみんなで共有して見たい時に重宝するのがプロジェクターです。例えば授業で動画を見せたいという場合、先生のノートPCから生徒全員にURLを送って個々で見ることも可能なのですが、全員共通の認識を持ってほしい時には、プロジェクターであれば生徒全員が一斉に見られます。大きなスクリーンに投影することで、生徒たちも大事なポイントを認識しやすく、より深い理解につながると考えています。

いま話している内容が分かりやすいとのこと。

―プロジェクターを先生方にどのように活用してほしいですか。

大黒先生

授業は一人一人の教諭が考えるものなので、活用の仕方はそれぞれではあります。ただ、教育委員会の研修等で「こういう使い方をしています」といった情報を、参加した教諭が本校の教諭全員に伝えるようにはしています。

粥川先生

さらに、本校内でも教諭同士、見せ合い授業のような形でノートPCやプロジェクターの活用方法を共有することは定期的に行っていますね。

GIGAスクール構想とは

2019年12月に文部科学省が打ち出した教育現場のICT化を目指した構想。Society5.0を視野に入れ、児童生徒に1台ずつ端末を配布し、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備する。多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適された創造性をはぐくむ教育を、全国の学校現場で持続的に実現させることが目的。

視覚的に見せられることで生徒の創造性を引き出せる

―プロジェクターやノートPCを導入したことで生まれたメリットを教えてください。

粥川先生

以前は、どうしても板書に時間がかかっていました。それはノートに書き写す生徒たちも同じこと。私は英語担当なのですが、視覚的に見せる授業は、わかりやすさなどの観点からも重要だと思います。プロジェクター導入前はテレビモニターを用いていましたが、機器の接続など準備に時間を要していましたし、教室に運ぶのも大変な労力でした。さらにテレビモニターだと、後方の席の生徒たちが見えづらいということもあります。プロジェクターであれば大きなスクリーンに映すことができるので、そういったストレスは確実に軽減されました。

「超短投写タイプ」。

紅先生

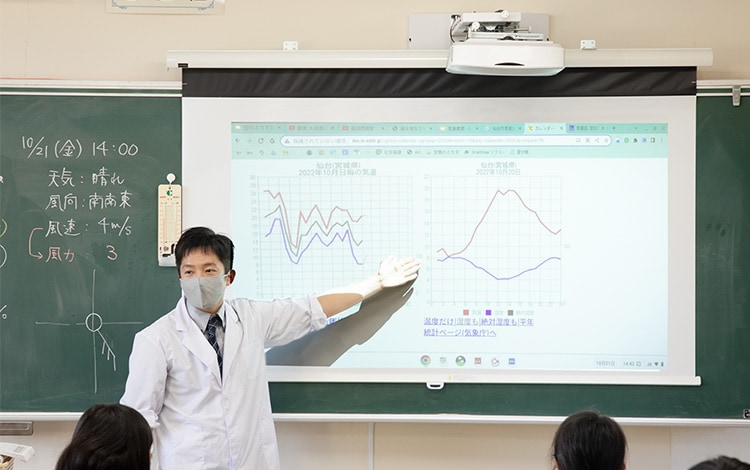

私の担当は理科なのですが、例えば気象について教える際、生徒たちに自宅で撮影した空の写真をノートPCで送ってもらったりしています。その写真を天気図や過去のデータ、雲の様子などと合わせてプロジェクターでスクリーンに映すことで、より授業に興味を持ってもらえるようになったという印象を受けています。なにより、言葉だけの発表ではなく、ビジュアルを組み合わせることで、生徒たちも自分の考えや意見を表現しやすくなっているのではないでしょうか。 また、文化祭の演出でプロジェクターを上手に活用しているクラスもありました。私たちでは思いつかないような工夫が生まれ、創造性の向上にもつながっているのかもしれません。

大黒先生

いま2人が言ったように、以前は機材を教室に運んだり接続したり、とにかく準備に手間と時間がかかっていました。一つ一つの時間はわずかかもしれませんが、そのわずかな時間の蓄積が教諭はもちろん、生徒たちにとってデメリットになっていました。今回導入したプロジェクターはワイヤレスかつワンタッチで端末と接続できますし、非常に時間のロスが少ない。準備の手間がないことで教諭にも余裕が生まれ、その分、生徒たちと向き合う時間を作ることができます。そういった意味でもデジタル機器は教育現場に非常に有益な効果をもたらしています。

―実際に使ってみた上で、生徒のみなさんから感想等があれば教えてください。

紅先生

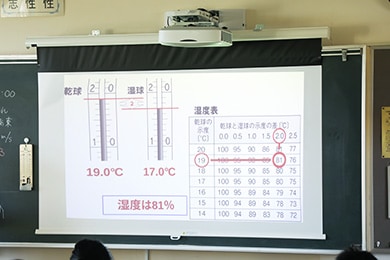

プロジェクター導入後は、説明を聞き逃してしまった、見逃してしまった場合でも、スクリーンに映されていると、今どんな内容を教えているかがわかりやすいという声は聞かれます。つまり、それは授業に置いてけぼりになる可能性が減ったということで、生徒たちの勉強の理解度の向上につながっているのではないでしょうか。 また、今まさに気温と湿度の関係を教えているのですが、今までは過去のデータを元に資料を作って生徒たちに教えていたんです。ただ、今はノートPCとプロジェクターがあることで、インターネットで今現在の気温と湿度を調べて、スクリーンに映しながらそれらの関係性を説明できる。体感を通して学べるというのは、生徒たちにとっても理解が深まる一つの要因になるのではと感じています。

生徒たちに力を身に付けてもらうためにICTをどう活用するか

―ICT機器を教育の現場で使用していくにあたり、今後の展望があればお聞かせください。

大黒先生

最終的にはICT機器というのはあくまでツールなので、授業の本質がツールの使用にならないように留意する必要があります。生徒たちにしっかりとした力を身に付けさせるために、どのように活用することが大切なのかということを忘れないように、教諭も生徒たちも意識することが大切です。

生徒たちに力を付けさせるために、何ができるのかは教諭たちが考えないとなりません。教諭はICT機器を活用して授業をより良いものにする。つまりそれは、子どもたちにとって良い授業が増えていくということにつながっていくことだと思うのです。

粥川先生

本校の1年生と台湾の中学生が、グループごとにお互いのプレゼンテーションをするような交流を考えています。インターネットとノートPCがあればそれが可能ですし、さらにプロジェクターを活用すれば、よりおもしろいものになると考えています。コロナ禍の影響もあり、現地に直接足を運ぶというのはなかなか難しいのですが、ICT機器を活用すれば可能性は広がります。日本国内はもちろん、海外とも交流の輪を広げる機会を積極的に設けていけたら良いですね。

紅先生

私生徒たち自身が発表する場を増やすのに活用していきたいですね。ノートPCとプロジェクターを融合させることで、生徒たちのアイデアを引き出すような仕掛けを今後も考えていきたいと思っています。

ツールをうまく活用しながら夢や希望を叶えるために成長してほしい

―ICT機器を活用した教育を経て、生徒たちにはどのように成長してほしいとお考えでしょうか。

大黒先生

今のようにICT機器がなかった時代は、やりたいことがあってもその方法にたどり着けず、断念するという場面は往々にしてあったと思うのです。ただ、今はツールが充実し、夢や考えを具現化しやすい時代になりました。自身の夢や希望が現実的に叶えられる体験は生徒たちの自信にもつながります。時にツールを活用しながら、夢や希望を叶えるための術を自分で考え、成長してもらえたらと考えています。

粥川先生

本校の教育方針の一つに、世界に貢献するという一文があります。インターネットやICT機器があることで生徒たちの世界は確実に広がっています。今後その傾向はさらに加速するでしょうし、インターネットを通して世界中からいろいろな意見を得ることもできる。さまざまな考え方に触れた上で、自分の意見をしっかりと持ち、さらに世界中に発信していくような人になってくれたらと思います。

紅先生

数年前にノートPCが導入されてから、生徒たち一人一人のスキルを活かせる場面が増えたと実感しています。もちろん、ICTがすべてではないのですが、上手に使いこなしながら自分の力を発揮できる場面を、いろいろな場所で見つけてもらえたらと願っています。

―ありがとうございました。

2009年開校の東北唯一の中等教育学校。全員が6年間の一貫した学習環境で学ぶことで生徒一人一人の個性を重視した教育を目指しています。教育方針は「知性を高め感性をはぐくみ意志を鍛える」。

掲載内容、製品、サービスは、

下記までお問い合わせください。

022-253-7095

〈受付時間〉平日9:00~17:00(夏季休業、年末年始期間を除く)