![]()

教員と生徒との双方向型授業の実現を目指し

1教室2台設置のプロジェクターを活用した授業内容とは

学校法人船橋学園 東葉高等学校 様(千葉県)

2023.9.7

学校法人船橋学園 東葉高等学校

左:校長 西村桂 様

右:入試広報部 副部長 田中裕一朗 様

東葉高等学校は「人間尊重の精神」「個性尊重の教育」「第三教育の実現」を建学の精神に掲げる私立高校です。2025年で創立100周年を迎える同校は、生徒一人一人にタブレットとタッチペンを支給し、黒板やチョークを使わない授業にシフトいたしました。2023年にはスタンダードタイプのプロジェクターを導入し、1教室に2台設置を標準装備としています。アイリスオーヤマのプロジェクターを導入した理由、活用方法、導入したことで生まれたメリットなどを伺いました。

校長 西村桂 様 (右)入試広報部 副部長 田中裕一朗 様](/b2b/column/images/interview/eizou/case002/contents_image_01.jpg)

(左)校長 西村桂 様 (右)入試広報部 副部長 田中裕一朗 様

ICT化によって、教員と生徒との双方向型授業の実現を目指す

―御校がICT化に力を入れ始めた背景、経緯を教えてください。

西村様

国が推し進めるGIGAスクール構想によって公立の小・中学校の計9年間にわたり生徒たちにパソコンが支給され、この流れが高校から途切れてしまうのは非常にもったいないというのが大きな理由です。GIGAスクール構想とまったく同じではなくとも、デジタルデバイスを生徒一人一人に支給し、かつ授業にもデジタルを積極的に導入していくのは高校としては必須だと考えました。

―具体的にはどのような点を変えましたか?

西村様

当校では生徒一人一人にタブレットを支給するところから始めました。教室の設備的な部分で言えば、最初は移動式のスクリーンから始めて、どのような設備を採用するのがベストか、およそ一年間模索しました。そこで結論としてたどり着いたのが発想の転換です。

黒板やチョークはもちろん、ホワイトボードやマーカーを使わない教室を目指したのですね。これらは長年学校では必須のツールとして使われてきましたが、授業が終わる度に消すのが大変ですし、粉も出る。そこでそれらを使わなくて済む環境にするには教員も生徒もタブレット、タッチペン、ノートPCを使ってもらうことが必須だと考えました。そこからは学校内でICT導入チームを作り、ICT化に積極的な東京都内の私立学校を視察させていただきました。目的は教室にはどんな設備を設置しているのかを学ぶためです。その中で、偶然ある学校が天井にプロジェクターを2台設置していたんです。そこからヒントを得て当校も2台設置することを積極的に検討し始めました。

―プロジェクターで投影した画面が黒板やホワイトボードの代わりと考えると、1台でも用途は満たしているとも考えられますが、今回プロジェクターを2台設置した最大の理由はなんでしょう?

西村様

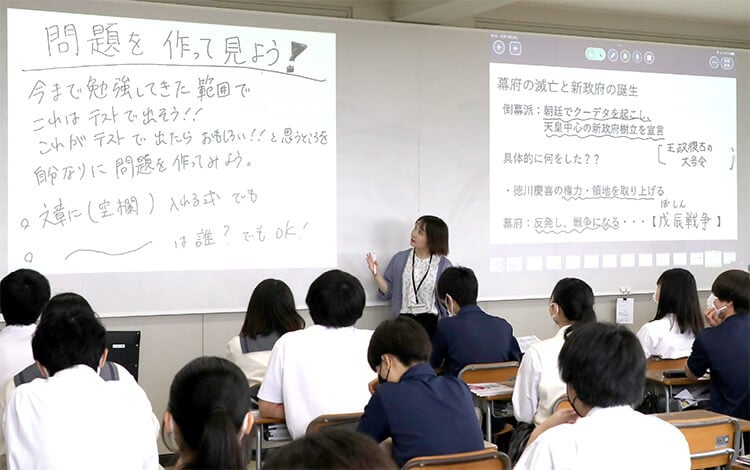

2台あるプロジェクターの用途はシーンで少しずつ変わりますが、主に1台は教員から生徒へのインプット用、もう1台は生徒からのアウトプット用という考え方です。黒板を用いた従来のやり方だと、教員は生徒たちに問いかけをし、それに対して生徒たちは一人一人答える必要がありました。また、そのやり方だと全員の生徒から意見を聞くというのは時間的な制約もあり難しかったのですね。ただ、タブレットとロイロノート、プロジェクターを組み合わせれば、生徒全員の意見を画面に映し出すことができる。

つまり生徒全員がみんなの前で必ず意見を述べることができるということで、これってすごく素敵だなと思ったんです。教員から生徒に対して一方的に伝えるだけではなく、双方向型の授業がICT化によって実現する。私は常々先生たちに「より良い授業をすること」の大切さを伝えており、そういった意味では、ICT化によって授業はより良いものに改善されていく気がしています。

無駄な時間削減により、演習時間が増え理解度向上につながる

―授業にプロジェクターを活用し始めて、どのような変化を感じられていますか。

田中様

従来の黒板に板書をするやり方だと、例えばなにか映像を見せるという場合、教員が投影設備を準備するのが当たり前で、そうするとやはり準備に毎回1、2分を要していました。決して長い時間ではないのですが、そういった少しスキマ時間の積み重ねは、トータルすると結構な時間のロスになります。その点ICT化によって、生徒はもちろん教員たちにとって無駄な時間の削減にはつながっていると感じています。

―限られた時間の使い方の変化があったということですね。実際それによって授業の内容や質的な部分で変わったことがありますか?

田中様

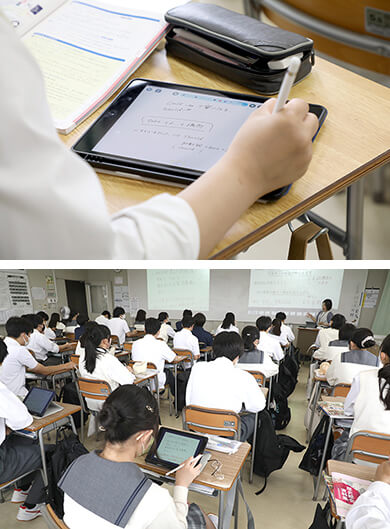

今までの授業だと、どうしても教員から生徒たちに伝えることの方が多くて、どうしてもそこに時間を要していました。それは生徒たちにとってはインプットだけで終わっていた感覚に近いと思います。一方でICT化によってインプットはもちろん、アウトプットまで1コマの授業で完結できるようになりました。例えば私が担当している理科の授業の場合、説明の時間を短縮できる分、一つの授業内で演習時間にあてられる割合は増えます。要は知識をインプットして、それを体験として理解できる時間をしっかり設けられるということで、やはり生徒たちの理解度の向上にもつながっている印象です。

―スピードという面で授業の効率が上がっているという意識もありますか?

田中様

それは間違いなくあると思います。ただ、教員同士でよく話すのが「ICT化によって効率よく授業ができるようになった。その分進行もスムーズだけど、できた余裕で生徒たちとコミュニケーションを取る、双方向の時間を増やすことが大切」ということです。ICT化によって授業が1.2倍の速さで進んだ分、その時間を例えば生徒たちの理解度をチェックする時間にあてるなど、我々教員サイドも時間の使い方はもっと研究の余地があると感じています。

ディスカッションする時間が増え、生徒が自ら考える授業内容へ

田中様

黒板やチョークを使わない授業になってまだ一年目で、私たち教員も生徒たちも一緒に慣れていこうという段階です。ですので具体例として的確かはわかりませんが、例えばクイズ番組のような形式で授業を進めたりしています。教員から問いかけをして、生徒たちはそれぞれに回答をiPadで書いて、それが教員側のタブレット上の提出ボックスに届く。そしてその回答をプロジェクターで投影します。その上で「こんな考えもあるんだ」「なぜこう思ったのか」といったディスカッションをクラス内で行ったり。今までだと全員の意見や回答に触れる機会は少なかったのですが、このやり方であれば全員の回答を知ることができますし、生徒たちに共有することもできる。授業によっては生徒たちから吸い上げた意見をもとにプレゼンテーションを行ってもらうといったやり方をしている教科もあります。

―個性を尊重する授業という観点ではICT化はどのような効果をもたらしていると感じていますか?

西村様

ICT化によって生徒全員の意見や回答を吸い上げることができ、それを全員に共有できるということができる反面、正解のない問いに対する意見を述べよといった場合、発信したくないと考える生徒ももちろんいます。それは大人でもそうです。ただ、そういった時は匿名という形にすれば、生徒たちは自由に意見ができ、それによってディスカッションは有意義に進むかもしれません。要はその問いに対して正解はないかもしれないけれど、インプットとアウトプットを繰り返すことで、全員が思考停止せずに考えることが当たり前になる。私はそんな授業がICT化によって増えるとベストだと考えています。

戦争や紛争など今まさにリアルタイムで起こっていることなどは、まさに正解のない問いなわけで、そういった時事問題を絡めながら授業を行えるというのはICT化の大きなメリットですよね。例えば世界地理の授業なら海外の映像をプロジェクターで投影できるので、それはやはり教科書や資料集だけでは不可能なこと。世界を目の前にして話ができるなんて、これ以上の説得力はないですよね。

―そういった意味では生徒はもちろんですが、先生たちの授業のやり方もだいぶ変わってきますよね。

西村様

そうなんです。以前の授業では、言葉を選ばずに言うと“便利な定型授業”みたいなものだったんです。ただタブレットがあれば、もうその時間は不要なわけで、じゃあ浮いた時間をどう教育効果に反映させるかという点を考えなければなりません。どの教科もそういった効率化が少なからずあると思いますので、そこを考えていくのは先生たちのこれからの課題だと考えています。

2台のプロジェクターを活用し、2画面での効率的な授業が可能に

―黒板とチョークがない環境になり、生徒たちからのリアルな声を聞かせてください。

田中様

授業が受けやすくなったという声もたくさんいただくのですが、学校のイメージ的にやっぱり黒板があった方が良かったという声も少なからずあります。ただやはりプロジェクターになったことで、どの位置からも見やすくなったという声が大多数です。さらに教員も手元のタブレットで操作ができるので、授業中はほぼ教室を巡回できるようになりました。そのスタイルになったことで生徒からは気軽に質問がしやすくなったという声も多いですね。実際私も生徒たちとの距離感はなんとなく近くなった気がしています。

―先生たちの視点ではプロジェクターによる授業はいかがでしょうか。

田中様

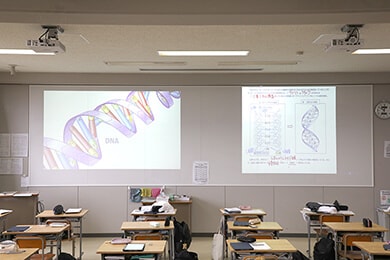

当校は2台のプロジェクターを活用して、2画面での授業を行っています。例えば私の専門教科の物理だと、1画面に公式を投影して、もう1画面に今解いている問題を映して、それらを確認しながら授業を進められるのは便利だと感じています。昨年、ICT化への移行準備段階でプロジェクター1台で授業を行ったりもしていたのですが、その際、生徒から「途中で画面が切り替わって、書き写すことができなかった」という声も少しあったのですが、2画面にしてからはそういった声がほぼなくなりましたね。そういった点は2画面のメリットですし、活用方法はまだまだあると思います。

自分の選択で未来を切り拓ける子どもたちを育てていきたい

―最後に2025年に創立100周年を迎えると聞いています。これからのICT化も含めて大きな節目に向けて目標・展望をお聞かせください。

西村様

現在のプロジェクターの使い方はまだ手探りで、言葉を選ばずに言えば練習のような状況です。まだその効果の全貌は見出せていません。ただ当校の教員たちは、いきなりガラリと変わった環境に適宜対応して、全員が知識や実績を共有しながら日々努力してくれています。このスタンスで先生たちが臨んでくれれば、2025年までのおよそ3年間で当校のICT化は格段に進むと考えています。

そして生徒たちには失敗を恐れずにどんどんチャレンジしていってほしいと伝えているように、私たち学校側もその姿勢は忘れてはいけないと思っています。今回、各教室にプロジェクターを2台導入したのも、学校としてはチャレンジです。「他校とはちょっと違う」「いつもなにか新しいことをやっている」といったように常に先進的な取組はこれからも行っていきたいと考えていますし、それが生徒たちにも伝わればうれしいと思っています。

現在、生徒たちのがんばり、教員たちの努力もあり、偏差値は年々上がってきています。もちろんこの流れは行きたい大学に進学できるという点にもつながりますが、ゆくゆくは「大学に進学する学力は十分ある。だけど大学に行かずとも自身の力を試す道も目の前に広がっている」、そんな自分の選択で未来を切り拓ける子どもたちを育てていきたいと思っています。

―ありがとうございました。

東葉高校は、船橋市にある私立高校です。創立は1925年、女子校としての長い歴史があり2005年に男女共学となりました。2023年には普通教室も全面大型ホワイトボード、プロジェクター2機の投影環境を導入。第3教育を大切に、毎日多くの生徒が過ごしています。

掲載内容、製品、サービスは、

下記までお問い合わせください。

022-253-7095

〈受付時間〉平日9:00~17:00(夏季休業、年末年始期間を除く)