深刻化する人材不足を

飲食DXが変える未来

~「人とロボットのチームワーク」による顧客、従業員にとっての価値向上~

2022.3.15

株式会社ケイノーツ 代表取締役

ホットペッパーグルメ外食総研・研究員

竹田クニ

写真:シンガポール・シーフード・リバブリック東京 様

人材不足が投げかける

新たな経営イノベーションの必要性

2021年10月、飲食店の営業再開と同時に待っていたのは「人材不足」の再燃。時給相場が上昇するばかりでなく、「時給を高くしても応募が集まらない」という事態は経営者の想定を超えたものとなりました。

緊急事態宣言等、営業自粛下で“シフトに入れない”“感染リスクを避けて”という理由で飲食店から離脱する人、また有事に脆弱な産業というイメージから他業界へ転ずる人などが出てきた影響で、コロナ前よりも更なる人材不足を招いた可能性が高いと考えられます。

こうした環境変化に対しては、「省人化」と呼ばれる飲食店の労働集約的業務をサポートするテクノロジー活用が必要かつ有効であることは間違いありませんが、単にロボットやITが「人の代わりに作業を行う」という目的ではなく、「人とテクノロジーがいかに協働していくか?」ということが、外食産業が再興するために必須のイノベーションと言えます。

本コラムでは、人の代替だけでないテクノロジー活用のあり方について考えてみたいと思います。

「省人化」にとどまらない

“人とロボットのチームワーク”

~焼肉きんぐの取り組み~

株式会社物語コーポレーションが運営する「焼肉きんぐ」は、コロナ渦中においても昨年対比を上回る業績で、多くのメディアに取り上げられました。

同店ではオーダーバイキングの注文はタブレットによるセルフオーダー、料理の提供と下膳は配膳ロボットによって効率化し少数のホールスタッフでの店舗運営を可能にする様々な取り組みが行われていますが、中でも有名なのが「焼肉ポリス」と呼ばれる接客“専任”スタッフの存在です。

セルフオーダー、配膳ロボットという「省人化」「人件費削減」に取り組む一方で、焼肉ポリスが肉の焼き方のアドバイス、商品説明、タブレットの操作方法など「お客様の満足を高める取り組み」を行っていることが特徴です。

TV取材に応じた同店スタッフは「(ロボットは)仲間の一人として欠かせない存在」とコメントしていますが、この取り組みは、単に省人化・合理化だけではなく、「人とロボットによるチームワーク」でお客様に十分に楽しんでいただける価値=CX/顧客体験価値向上させることで業績に繋げていると言えるのではないでしょうか?

TV取材に応じた同店スタッフは「(ロボットは)仲間の一人として欠かせない存在」とコメントしていますが、この取り組みは、単に省人化・合理化だけではなく、「人とロボットによるチームワーク」でお客様に十分に楽しんでいただける価値=CX/顧客体験価値向上させることで業績に繋げていると言えるのではないでしょうか?

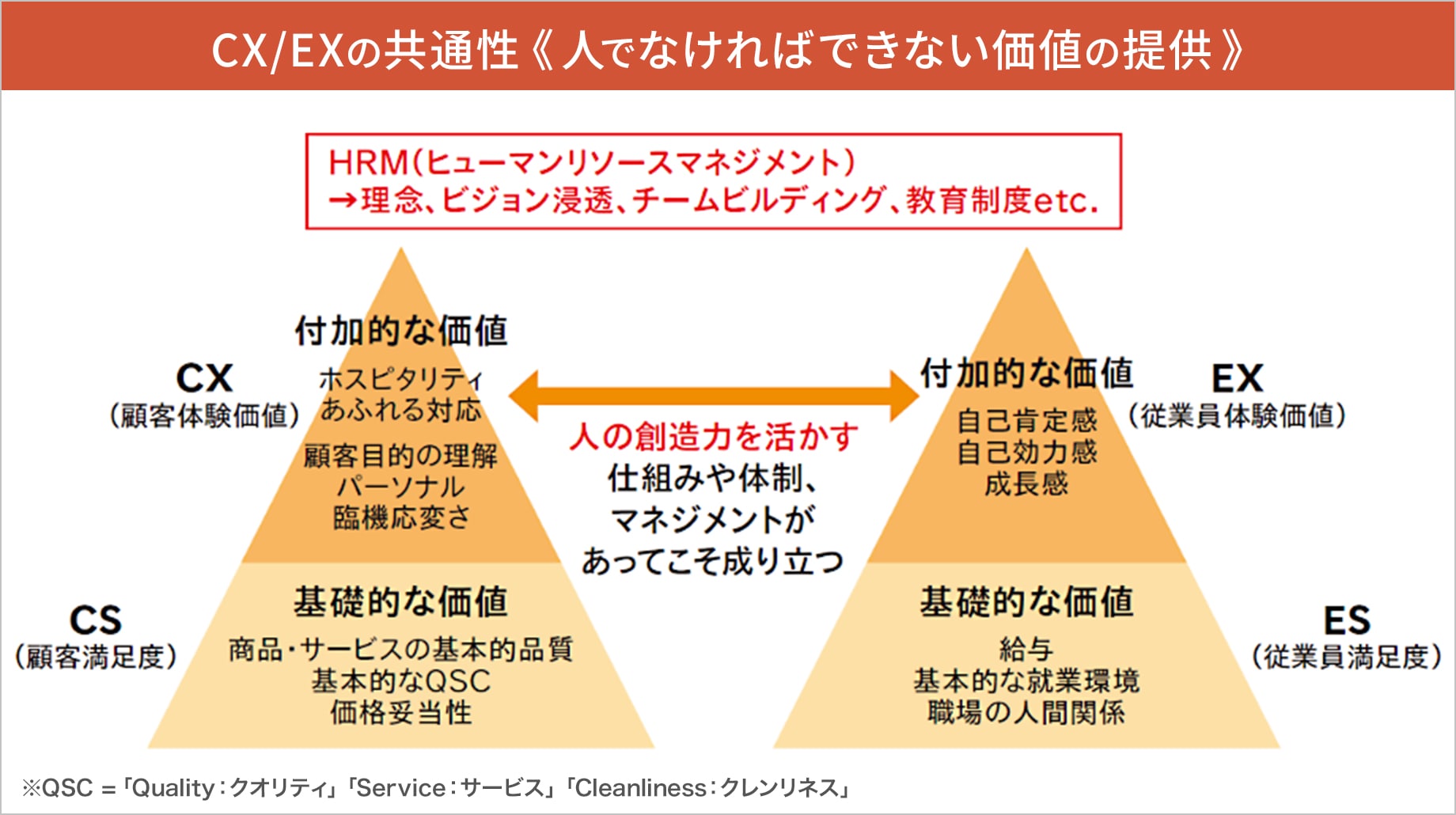

CX/顧客体験価値と並んで重要な「EX/従業員体験価値」とは何か?

CX/顧客体験価値と並び重要な視点としてEX/従業員体験価値が挙げられます。テクノロジーを活用することによって、人が労働集約的・作業的業務から解放され、「人がやるべき仕事」「人で“こそ”やるべきクリエイティブな仕事」に集中することは、従業員がそこで働く意味やモチベーションに大きく影響します。

例えば、配膳・下膳や注文を受ける業務・作業“そのもの”が好きな人は稀でしょう。

飲食店のホールスタッフの仕事のやりがいや手ごたえとは、料理・ドリンクのおすすめやアドバイスによってお客様から頂ける「ありがとう」「笑顔」「常連のお客様との会話」などにあるはずです。

そこに自分でなければ出来ない仕事として自己効力感や成長感を感じることが、根源的な働く意欲に繋がります。

フレームを使って整理してみると、「働く」ことにおける「基礎的な価値」は給与や勤務条件、職場の基本的な人間関係で決まります。

「付加的な価値」とは、働くことで得られる成長感、自己効力感、貢献感。これはその職場で得られる体験としての価値であり、これこそがEX/従業員体験価値を構成する要素なのです。

私がよく知るある居酒屋は、創業以来20年人材募集広告を一度も打ったことがありません。従業員は全員、アルバイト卒業生からの紹介や常連客の家族・知人の紹介で入社しています。

私がよく知るある居酒屋は、創業以来20年人材募集広告を一度も打ったことがありません。従業員は全員、アルバイト卒業生からの紹介や常連客の家族・知人の紹介で入社しています。

この店ではアルバイト一人一人の働く目的に向き合う社長面談のほか、教育制度、従業員相互に褒めあう取り組みなど、従業員体験価値を高める取り組みがいくつも実施されています。テクノロジー活用の目的は、こうした従業員体験価値を高める物心両面の取り組みを行うことにあり、そしてその目的を従業員が理解納得できる形で伝えると言うことが重要になると思います。

EX/従業員体験価値を高めていくことは、今後人材獲得がますます厳しくなる中、従業員の離職率低下と、採用力向上に繋がる重要な取り組みとなるのです。

他方、CX/顧客体験価値はどうでしょうか?

基礎的な価値とは、基本的なQSC、価格で構成され、付加的な価値は、ホスピタリティ溢れる臨機応変な対応によるものと言えます。

このCXにおける付加的な価値は、従業員のコミュニケーション力、創造力、ヒューマンスキルによって支えられるものであり、これからの飲食店にHRM(ヒューマンリソースマネジメント)が重要と言われるのは、こうした考え方によるものです。

人とロボットの「チームワーク」が生み出すもの

「現状はなんとか人手でやれている業務」をあえて積極的に機械に任せる理由がここにあります。

労働集約的な業務の負担を軽減することで、CX、EXという「付加的な価値」に割くことができるスタッフの物理的精神的なキャパシティを創り、新たな取り組みを行うことが、これからの競争環境で生き抜いていく飲食店に必須と言えるのです。

焼肉きんぐの事例にあるように、人とロボットが協働で生み出している価値は、単に人の作業を機械に代替させているものではなく、チームワークでCX、EXを高めていることにあるわけです。

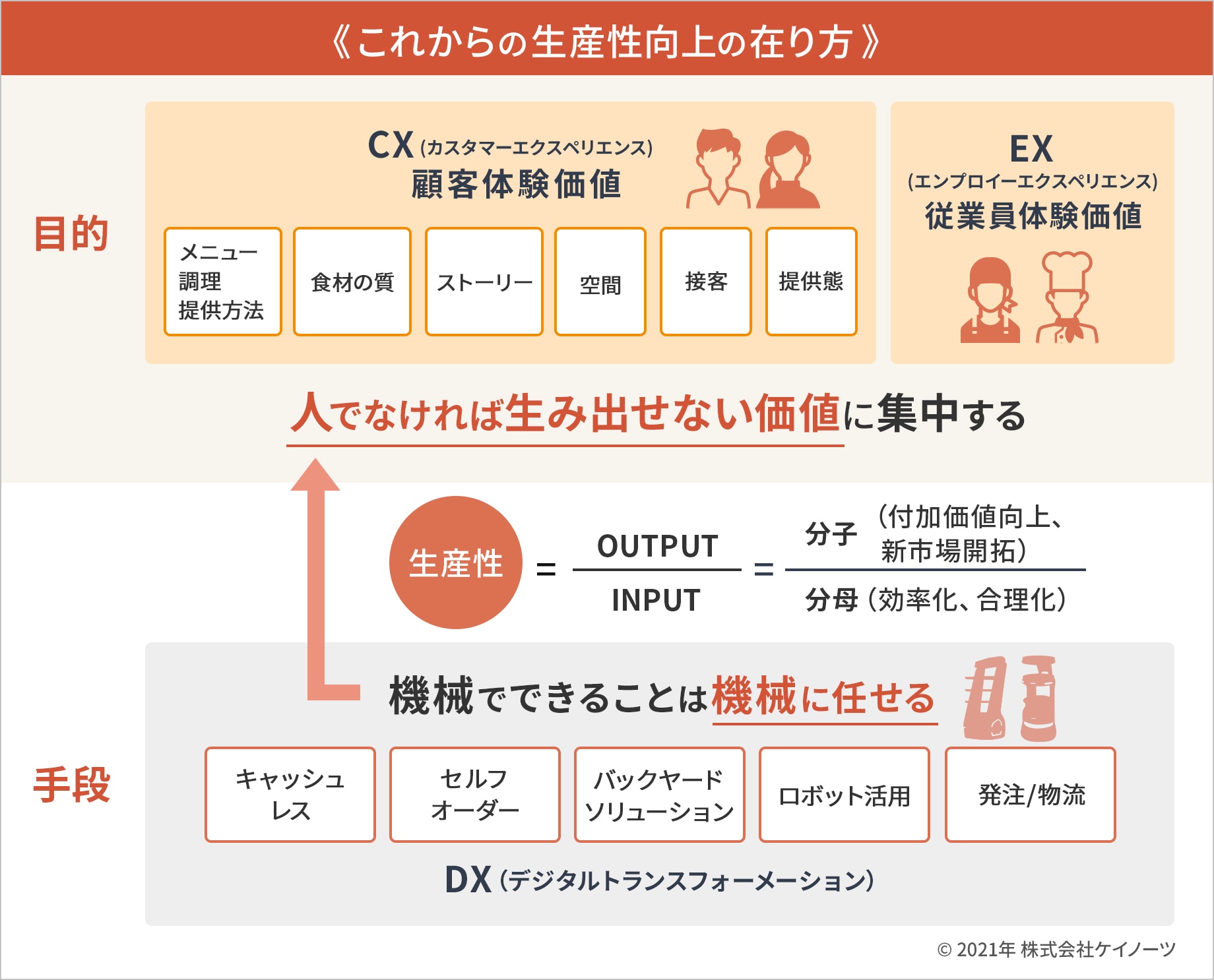

CX、EXを「足す」「増やす」ためにDXにどう取り組むか?

今、外食産業の最も重要なキーワードは「DX=デジタルトランスフォーメーション」と言えますが、DXはあくまで手段であって、目的はCX、EXという価値の向上による「生産性向上」にあります。

DXといっても、ロボットのほか、調理機器やキャッシュレス化や、予約管理、シフト管理、経営分析といったバックヤード業務のデジタル化など分野と技術は多様です。

一方、飲食店の価値は料理の味だけでなく、提供スピード、店や料理人のストーリー、空間、接客など業態やターゲット顧客によっても異なりますから、DXは「その店の価値のあり方」に合わせて選択するテクノロジーが変わってきます。

そのため、この「店の価値のあり方」を再定義することが今最も重要なことと考えます。人材不足がますます厳しくなる中…

「ウチの店の価値とは?」を改めて定義 その価値を「足す」「増やす」ためにいかなるテクノロジーを活用すべきか? 人とテクノロジーがどういうチームワークで臨むことが価値の最大化に繋がるのか? という順序で考えることが大切ではないでしょうか。

人材不足の再燃と加速は緊急の課題であります。

しかしながら人材不足=人の代替手段の導入だけに終わらせてしまっては、それはサステナブルな価値向上のための取り組みではなくなってしまいます。

コロナ禍による経営環境の変化は、人材不足だけでなく、消費者の生活習慣、価値観の変化を含めた大きなもの。その大きな変化に対応した「飲食店の価値のあり方」を見つめ、イノベーションに取り組むことが、これからの外食産業の新たな魅力づくりに繋がるはずです。

危機から生まれた知恵と勇気が次の大きな進化と飛躍に繋がります。人類が幾度となく経験してきた苦難と発展のさ中に外食産業は今あるのだと思います。人とテクノロジーのチームワークは、外食産業の再興に繋がる大きな一歩となるに違いありません。

導入コンサルティングのご相談受付中!

あなたのニーズに合った配膳・運搬ロボットの

活用方法をご提案いたします。

022-253-7095

〈受付時間〉平日9:00~17:00(夏季休業、年末年始期間を除く)