vol.16

vol.16

-

人の心理・生理を整える。

LED照明の新たな付加価値。 -

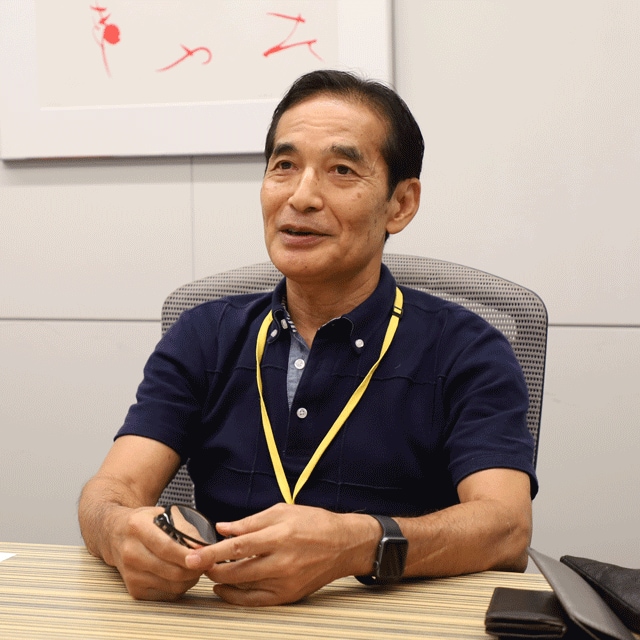

株式会社 日建設計

株式会社 日建設計

エンジニアリング部門 設計設備グループ

シニアエキスパート 光環境エンジニア

海宝 幸一 様

日本中のビジネスや暮らしに普及して久しいLED照明。省エネ・電気代削減など、これまでの概念にとらわれない、新しい照明の使い方も徐々に登場しています。これまで数多くの有名施設の照明を手掛けてきた、株式会社 日建設計 光環境エンジニア 海宝 幸一 様に、これからのLED照明についてお話を伺いました。

変わってきた照明の概念

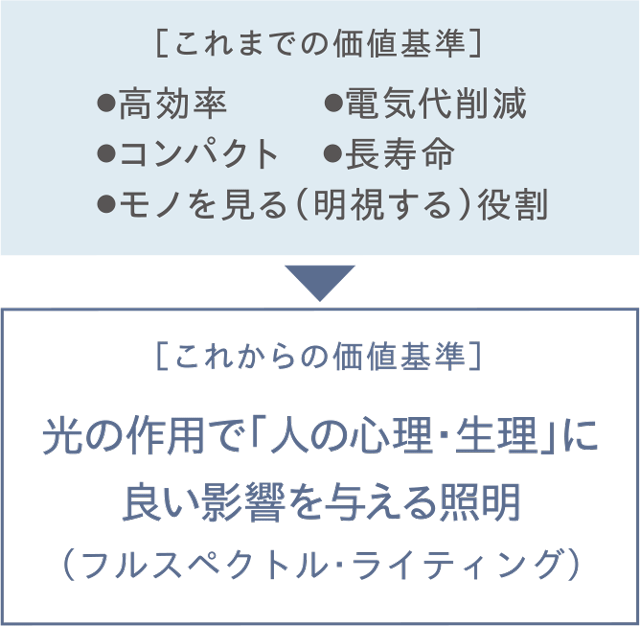

これまでのLED照明は、高効率、電気代削減、コンパクトな器具サイズを売りにしていましたが、ここ数年でLED照明の新たな可能性が急速に見えてきました。フルカラーで自由に光を制御するという現実が見えてきて、効率・省エネとは全く次元の異なるステージに話が移ってきています。これまでの照明の概念は明るく顔を照らす、文字を読みやすくするというものでした。ところが、「どうやらこれだけではないぞ」というのがわかってきました。

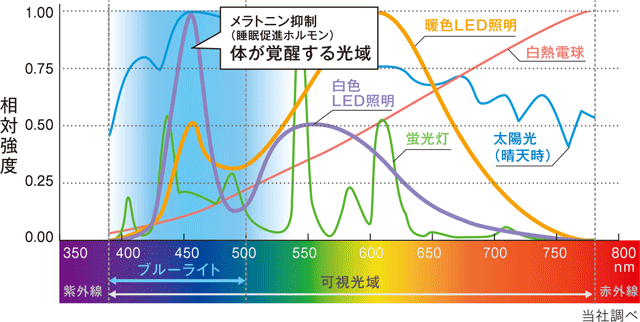

プラスの作用もあるLEDのブルーライト

LED照明は従来の光源(蛍光灯、白熱灯、放電灯)とは異なった波長特性を持っています。それで生じたのがブルーライトの問題です。LED照明の光にはブルーライトが含まれるため目に悪いと問題視されましたが、プラスの効果もあります。ブルーライトは自然界の光にも含まれており、人の心理に働きかけることが分かってきました。人間の体は、太陽光と同様にブルーライトを浴びることで覚醒します。そのため、ブルーライトを夜に浴びると眠れなくなりますが、日中に適切な状態で浴びれば、体が覚醒するという良い効果があります。夜はブルーライトを含まない長い波長領域の光を浴びればだんだんとメンタルが落ち着き、快眠に導くことができるのです。この話を目の研究をされている先生に話したところ、大変驚いていました。ブルーライトのリスクを危惧されていましたが、いまではLED照明を推していただいています。

■代表的な光源の分光分布とブルーライトの光域

「物を見るためのもの」から「人の心理・生理に良い影響を与える」存在に

人間にとって光は、目で受けとめるだけでなく、メンタルの部分にも影響を与えています。人間の視神経はipRGCという非視覚系の情報を感知する細胞からも情報を得ているのです。ipRGCとは、短波長領域の光を浴びることで、人間の生体リズムを司っている細胞です。実は、光はそういう機能をたくさん持っていて、そこまで踏み込むことがLEDなら可能です。光の波長成分を調整して人の心理・生理に良い影響を与える可能性を持っており、徐々に注目を集めるようになってきました。照明は単純にものを見るためのものではなく、人間のメンタルをコントロールできるのです。これをうまく使うことで、従来の照明の在り方から一歩踏み出すことができます。照明は、もはや明視の機能だけでなく、その時々の人の心理・生理に最適な光環境をつくることで、人間に良い影響を与えることができる存在なのです。

プロスポーツの世界で進む照明を使ったメンタル調整

すでにアメリカのプロスポーツでは、照明がメンタルの調整に使われています。ロッカールームの照明環境を状況に応じて調節し、選手の能力を最大限引き出すことを狙ったものです。映画のシーンでよくありますが、監督が冷静に作戦を説明する。いざ試合に出るときは「いいか、みんな!」と選手のメンタルを高揚させるといった効果が照明に期待できます。これで選手が力を発揮して有利になるのであれば、照明改修に費用が多少かかっても安いですよね。このような話は世の中にたくさんありますし、照明の投資回収に対する考え方も変わってきます。「モノを見る」という、これまでの概念にとどまらないやり方が生まれるわけです。

■海外のプロスポーツチームでは選手のメンタル調整に照明が使われている。

作戦を冷静に説明する時、試合に出て行く時で照明環境を変えることで、話に集中する、気持ちを高めるなど、さまざまな効果が生まれる。光は天井と壁の境界部分など、空間の一部分にすっと差し色程度に入れるだけで人の心理が変わってくる。

照明を使ったメンタル調整の例

[教育施設]授業中と休み時間で光色・明るさを変更した結果、生徒の集中力が増し、成績が向上。

[医療施設]診察室に照明で差し色を入れたところ、頭痛症状を持つ患者がリラックスして受診できるように。緑色が最も有効だった。

光の演出が大きな付加価値を生む

LED照明導入の際、今までは価格競争になっていたのが、「この光を使うことでお客様の施設にこういったメリットが出ます」と説明ができるようになります。そして、エビデンスを確立して説明できれば、それはとてつもない付加価値を持ち、照明メーカーとしてお客様にアピールできます。われわれ照明設計の側からもフルカラーを使った新たな空間を提案できます。たとえば会議室なら、お客様が入室されるときにはフレンドリーさを感じる照明に。プレゼンテーション時はその内容に合わせた照明の光で、提案を受け入れやすいメンタルになってもらう。たとえば夫婦喧嘩をして機嫌が悪い、などメンタルの問題を抱えていたとしても、こうした状態をリセットして冷静な判断ができる環境を整えることができます。もともとはイギリスの公的機関で公正な判断ができる環境を整えることから始まった考えですが、照明にはこのような効果が期待できるのです。なにも会議室の照明を真っ赤にするということではなく、空間の一部分にすっと差し色の光を入れるだけで雰囲気、人の心理は変わってくるのです。ドイツの小学校の例では、授業と休み時間、昼食の時間で照明の色を変えたところ、生徒の集中力が増して、成績が30%向上したという研究結果もあります。今後はこうした効果を実証してエビデンスを収集することが課題です。心理・生理の専門分野とも共同して、さまざまなシーンのデータを収集しなければなりません。

■変わるLED照明の付加価値

ネットと制御が今後のテーマ

これからは照明メーカーのビジネスモデルも変わっていくでしょう。光環境ビジネスに照明メーカーではない企業が登場してもおかしくはありません。照明器具も今までのように天井に埋め込んで配線するのではなく、建材と一体化するなど形状や機能が変わってくるはずです。モノを売って終わりという時代ではなく、空間をいかに作るか。それを使いこなしてもらうには制御とネットですよね。AIスピーカーはその代表例で、常にネットとリンクして後ろに控えるとてつもない知識ベースとリンクすることでものすごい機能を持つ。照明の制御も人間の心理・生理に対するデータベースができれば、AIスピーカーとリンクして部屋の照明をコントロールし、とても良い環境が作れる。それは覚醒とか集中とか単純な話ではありません。「おいしいワインが手に入ったからパリの夕暮れの雰囲気で」とAIスピーカーに話したら、パリと同じ波長の光を用意してくれる。こんなことが身近になったら最高じゃないですか(笑)。

-

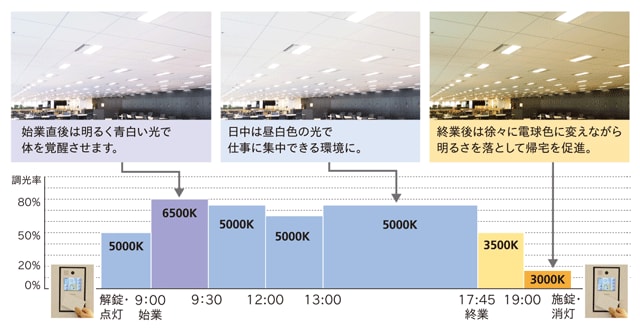

自然光の移ろいに近いリズムを調光・調色で作り出し生産性と創造性を促進

アイリスグループ 東京アンテナオフィス(東京都)

無線照明制御システム「ライコネックス」の自動スケジュール機能で、自然光のような移ろいを表現。時間に合わせて変化する光のリズムで、時間経過を体感でき、メリハリのある働き方を促します。生体リズムを整え、知的生産性、創造性の向上を促進します。 -

バックナンバー

-

new

vol.28

vol.28

2024年12月号 -

vol.27

vol.27

2023年10月号 -

vol.26

vol.26

2023年5月号 -

vol.25

vol.25

2022年12月号 -

vol.24

vol.24

2022年7月号 -

vol.23

vol.23

2022年2月号 -

vol.22

vol.22

2021年11月号 -

vol.21

vol.21

2021年7月号 -

vol.20

vol.20

2021年3月号 -

vol.19

vol.19

2020年11月号 -

vol.18

vol.18

2020年7月号 -

vol.17

vol.17

2020年1月号 -

vol.16

vol.16

2019年10月号 -

vol.15

vol.15

2019年6月号 -

vol.14

vol.14

2019年3月号 -

vol.13

vol.13

2018年12月号 -

vol.12

vol.12

2018年9月号 -

vol.11

vol.11

2018年6月号 -

vol.10

vol.10

2018年3月号 -

vol.09

vol.09

2018年3月号 -

vol.08

vol.08

2017年9月号 -

vol.07

vol.07

2017年6月号 -

vol.06

vol.06

2017年2月号 -

vol.05

vol.05

2016年12月号 -

vol.04

vol.04

2016年10月号 -

vol.03

vol.03

2016年8月号 -

vol.02

vol.02

2016年6月号 -

vol.01

vol.01

2016年4月号